# 協会誌「 D 」

第2号 特別対談「知的な作業のスリル」

若手演出家コンクール 2008 最優秀賞決定 !! 観客賞ダブル受賞

※ 最終審査の全 4 作品を観劇した観客の投票により決定

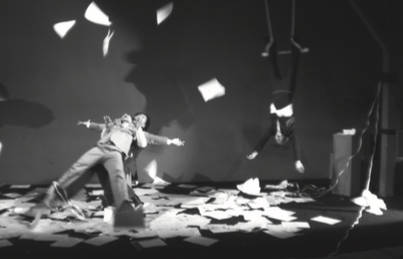

智春( チィキィ*パークゥ )作品名:『 カンパニーマン 』

最優秀賞 智春インタビュー

【 智春 】ストリートのショーやイベント企画、競 技 大 会 の 選 手 振 り付けまで手がける。マイム・クラウン・アクロ バ ッ ト を 軸 と し たサーカス芸をベースに幅広い表現方法を学び、パフォーマーとしても活躍。

応募動機

ずばり「 “ 東大 ” 記念受験 」です。3月に初めて演出作品を創ったんですが、大道芸の世界ではないところ、演劇の世界でどう評価されるのか、どんなリアクションがあるのか知りたかったので。

作品創りについて

セリフでは表せない「 肉体の叫び 」みたいなものを表現したいです。大道芸の世界では、道を歩いている人を立ち止まらせ、1対1で裸の自分をさらけださなければならないんです。でも言葉を使わなくても、全く知らない人とつながれる瞬間がある。それを劇場に持って行くことはできないのか、と思って演劇作品を創りました。

これからの 演 劇( 活 動 ) に ついて

まずは日本のサーカスアーティストの、技術は一流だが発表する場がない、就職口がない、そんな問題を解消させたいです。日本のサーカスは序列が厳しく、団や学校も横のつながりがない。このままのスタイルでは衰退の一方です。またヌーボシルクのような新進系サーカスを一般に広げたり、どんどん他ジャンルと交流して新しい事を発信したり、後進の道を築きたいと思っています。今回のことが若いアーティストのいい刺激になればと。また、サーカスアーティストの演出を勉強する軌跡も作りたいですね。

協会にのぞむこと

お互いワークショップを行って情報交換をし、ジャンルの垣根をとっていきたいです。月1回、演劇も大道芸も出演する短編作品発表の場を提供するなど、色々なジャンルを融合させたイベントを企画・運営して欲しいと思います。

大変だったこと

出演者はみなそれぞれの分野のスペシャリストだけど、言ってみれば言葉、人種が違う人ばかり。作品に対する考え方も違う。だからまず共通言語を探すことからはじめました。脚本も自分で書きましたが、まず技術の練習をし、表現について考え、つなぎやキャラクターを考えるという段階を追いました。作にあたっては ① どういう動きをするかというムーブメントの表 ② 演奏者と出演者をどのように絡めるかというイメージボード ③ 大まかなストーリー( 小説化 )④ 段取り表を作成し、その4つをうまくからめるという作業をしました。

演出のポイント

各出演者に、アーティストとしてのキャラクターを削りナチュラルな自分を探させました。そうしないと段取りだけを非常にうまくこなしてしまうので、技術にいかに感情を入れるか、表現としてどのようにするのか、シンプルな自分になることを追及しました。

優勝者コメント

この挑戦がどう未来を開いていくのか、大きな賭けでした。一つ間違えば評判を落とし、大道芸の世界では仕事が来なくなるかもしれないというシビアな状況の中、何かを創り出したいというエネルギーに出演者が協力し、信じてついて来てくれたこと、またこういう場を与えてくださった事を本当に感謝しています。最優秀賞を受賞したことで、どういう作品を今後創っていかなければならないか真剣に考えています。

コンクール概要

■ 第 1 次審査

73 名の応募者に対し、ビデオ・書類審査を実施。

▼

■ 第 2 次審査

( 2008 年 9 月 1 日~ 11 月 30 日 )第 1 次審査で選出された 15 名の演出家による上記期間に行われる公演( たは公演に準ずる形での通し稽古 )を、審査員 2 名以上が観劇し、審査。

▼

■ 最終審査

( 2009 年 3 月 3 日~ 8 日 )最終選出された 4 名が優秀賞受賞。下北沢「 劇 」小劇場にて一般公開で競演。1 時間の作品を、2 時間の仕込み・1 時間のバラシ時間で上演。最終選考と公開審査が行われた。 【 最優秀賞 】賞金 50 万円。さらに日本演出者協会協力の記念公演を実施。

優秀賞・審査員特別賞 すがの公( 劇団SKグループ )

作品名『 アイドゥーアイドゥー 』( 作 = すがの公 )

応募動機

お芝居って芸術に分類されるじゃないですか。ばかばかしいものや、エンターテイメントとして芝居やってきて、芸術として芝居を創ろうと思った事はないんですよ。でもそれだったら、芝居やってんのに芝居やってないことになるじゃないですか。自分の作品に芝居的意味があるのか、どういう価値があるのか確かめたいと思って。

今回大変だったことは?

基本的制約の時間ですかね。セットなしでやる実力が役者にないので、目でもわかる情報として建て込むんですけど。本番よりも仕込みとバラシのことしか気にならなくなって、「 次何やるんだっけ? 」ってよくわからなくなりましたね。僕らが時間をオーバーして失格になるのはかまわないんだけど、僕らのせいで後ろの劇団に迷惑がかかると思うと、お腹がいたくなりました。やりたいのは本番じゃなくて、この場からハケたいと思ってました。

芝居の原点は?

僕、本当は本が書きたいんですよ。子供のころ漫画家になりたくて、でもなかなか描けなくて、人を使ったらプレシャーによってなのか台本は書けたんですよ。「 あぁ、台本はふきだしの中を並べればいいのか 」って。でも、一番の原点は子供のころ「 絵が上手いね 」って褒められたことじゃないんですかねぇ。やはりお客さんに褒められたい、それしかないです。審査員なんかに褒められた日には「 ほんとにぃ? 」って疑っゃうけど。

【 すがの公 】

98年、大学在学中に劇団を旗揚げ。札幌を拠点に年に3、4回のペースでオリジナル作品を上演。08年劇団の休止を表し、充電期間に入る。テレビドラマのシナリオも手がける。

優秀賞 小こじま嶋一郎( 旧劇団スカイフィッシュ )

作品名『 適切な距離 』( 作 = 松山賢史 )

応募動機

関西でも受賞者が出ているので、ぜひ自分も挑戦したいと思いました。3年目の正直で最終審査まで残ることが出来、大変嬉しいです。協会の印象――コンクールもそうですが演劇大学、国際演劇交流セミナーなど色々な事業を展開していて、演劇界を盛り上げてくれる頼もしい存在だと思っています。

協会の印象

コンクールもそうですが演劇大学、国際演劇交流セミナーなど色々な事業を展開していて、演劇界を盛り上げてくれる頼もしい存在だと思っています。

協会に望む事

演出オンリーの方もそれ以外の演出家の方もいるので、明確に定義のようなものを決めて欲しいなと。

これからの演劇について

下北沢のような演劇の街がたくさん出来て欲しい。特に関西は少ないので残念。

演劇を始めたきっかけ

集団で何かを創ることに興味があり、近畿大学文芸学部舞台芸術専攻に進みました。最初はパフォーマンスの演出をし、その後演技の演出も手がけるように。その経緯があるから戯曲にとらわれないテキスト、特に小説を演劇化することにこだわりがあるんです。でもまだ模索中で、そろそろ自分のスタイルを確立させていきたいですね。

「 旧劇団 」とはなぜ?

演劇するのに集団は必要だと思いますが、劇団制は現代において有効なのかと。私たちは何かと問われれば創作集団です。毎回作品によって出演者を募集していますし。

コンクールについて

審査員の数が多いのでは?5人ぐらいに絞ってもいいと思いました。せっかく審査を公開でやるのなら、地方演劇人の為にもぜひ YouTube に動画をアップして欲しいですね。

【 小嶋一郎 】

「 体と声の関係 」「 役柄と役者の関係 」を探り、近年は「 小説の演劇化 」に焦点を定めて演出を行っている。09年4月から座・高円寺「 劇場創造アカデミー 」に在籍。現在、学生。

優秀賞 福正大輔( 劇団ドロブラ )

作品名『 新・月の影で息継ぎを 』( 作 = 萩原伸次 )

応募動機

別の演劇コンクールに出品したんですけど、それが準優勝だったんです。それが悔しくて応募してみたら皆さんに面白がってもらえた、という流れです。

協会の印象

流山児さんが仕切ってるんだろうなと思ってます( 笑 )。( ここで取材現場に居合わせた流山児氏が否定 )ああでも、そうやって世代が違う方との交流ができることは魅力だと思っています。

今回のポイント

笑いに特化したというか、コントです。個人的にあまりアジテートすることもないので…。舞台上の蛍光灯は意外に明るくて置き場所が限られてしまって。一本減らしたんですけど。僕ら高校演劇のつもりで実はやっているところがあって、そういうテイストもありなのかなと思います。

これからの演劇について

僕はアバンギャルドだったり、アンダーグラウンドなことよりも、脈々と受け継がれてきたスタンダードなものをきちんとお芝居にしていきたいなと思います。オーソドックスだけどいい、みたいな。岸田國士さんから始まる近代演劇の流れ、というか。どちらかと言えば僕は新劇系の人間なのできちんとしたものをきちんと見せたいと思ってます。いい子ちゃん過ぎてそれがつまらないとはよく言われるんですけど、「 好きじゃないものは仕方ないしなあ 」と。

演劇を始めたきっかけは?

中学校ではバスケ部に入ってたんですけど、生徒会でお芝居をやったのがすごく楽しくて。それを見た音楽の先生に高校で何部に入るのか聞かれて、決めてなかったんですけど「 じゃあ演劇部に入りなさい 」と言われて、それがきっかけですね。

【 福正大輔 】

演出、俳優、MC。外部団体の演出多数。学芸大学付属小金井中学校英語劇クラス。武蔵野市立桜野小学校・境南小学校などで演劇表現、演技、表現活動の指導も行っている。

若手演出家コンクール 公開審査

最終審査は観客にも同席してもらい公開される。審査は青井陽治・貝山武久・加藤ちか( 舞台美術家) ・菊川徳之助・木村繁・篠﨑光正・土橋敦志・西沢栄治・羊屋白玉・森井睦・流山児祥11名の審査員が2票ずつの投票権を持つ。1回目の投票結果は図の通り。

| 小嶋 | すがの | 智春 | 福正 | |

| 青井陽治 | ★ | ★ | ||

| 貝山武久 | ★ | ★ | ||

| 加藤ちか | ★ | ★ | ||

| 菊川徳之助 | ★ | ★ | ||

| 木村繁 | ★ | ★ | ||

| 篠﨑光正 | ★ | ★ | ||

| 土橋敦志 | ★ | ★ | ||

| 西沢栄治 | ★ | ★ | ||

| 羊屋白玉 | ★ | ★ | ||

| 森井睦 | ★ | ★ | ||

| 流山児祥 | ★ | ★ |

講評

【 小嶋 】

◆ 一次審査に提出された同名のDVDでは、母が娘の日記を盗み見るとか、娘がその仕返しに日記の中で架空の父と会うとか、日記を媒体に演劇的な実験を試みていた。最終審査で一時間に短縮するために、その実験性が削がれてしまった。説明的処置が多くなりやせ細ったように感じる。( 木村 )

◆ 小説の舞台化ということであえて幕を吊って「 これはお芝居なんですよ 」という虚構性を強調しているのではないか。そこは巧妙だと思った。でも小説を読んだ方が面白いんじゃないかと思った。一人相撲を通してその先が見たかった。( 西沢 )

◆ 題材・俳優の選びは好き。最後の方に「ちょっ4と待って」ってセリフがあったんだけど、それが吐かれた時に空間がゆらっとするような感じがして、あまり味わったことがない気分で忘れられない。( 羊屋 )

◆ ダイアローグにリアリティーを感じずモノローグにリアリティーを感じるという考え方は一貫していたと思う。ならば、一人で語るモノローグの表現はアレでいいのか?と思った。新しい舞台表現にアタックする姿勢はすばらしいと思うが、よほどの訓練をして舞台化してこないと「 勝手にやってろ 」ということになってしまう。( 森井 )

【すがの】

◆「 甘い 」「 設定が陳腐 」「 展開が雑 」になることを怖れず、わいて来るものを素直に描いた。「 危険で繊細 」が、持ち味を超えて強固な世界になれば!美術のセンスが劇場を魅力的に見せた。( 青井 )

◆ 観客は「 あそこまでやる中に何が横たわってるんだろう? 」という疑問があれば最後まで見られるが、ニセ医者がすべてを説明してしまう。あの絵画をあんなに具象的に見させられると心の秘密が消えていってしまう。( 木村 )

◆ カンパニーはまとまっている。それは演出家の手柄だと思う。ただ物語の制度に対して無防備すぎる。売春婦などの設定が必然性に乏しい。それは演劇の物語に対する敗北だと思う。( 土橋 )

◆ 耳の聞こえない登場人物の内面の説明をしてしまうような絵をスライドで見せてしまった。ビジュアルってすごく観客の想像力を限定し、支配してしまうので、この作品では描いている絵は出さない方が面白かった。美術アドバイスをしたくなる作品だった。( 加藤 )

【智春】

◆「 技芸 」が大事と再確認できた。電話のひもが拡大していくシーンがあったけど人間の方も拡大していくことができたらよかった。( 菊川 )

◆ 二次審査の折、稽古場で拝見したときよりは構成力表現力ともに、ブラッシュ・アップされていた。動きに無条件に美を感じられたというのは嬉しい。智春さん達のコンクールへの参加は、演劇の可能性を広げるという意味においても、画期的なことだったと思います。( 貝山 )

◆ 三メートル四方以上に届くことが演劇なのではないかと考えている。それくらい現代演劇がやせ細っている中、こういう人達もいるってことが刺激的だ。本人が「 役者 」やっているんだから今後本格的に作品を作る =「 演出 」するためには「 もう一つ 」の視点が必要だと思うよ。演出とは役者という当事者性というより「 批評性 」なんだから。

( 流山児 )

◆ 舞台上にある生のフックなど、隠さずそのままにしているのが、舞台美術としておもしろかった。ただ、ジャグリングがジャグリングにしかみえなかったので、観客の想像を想起するようにどう演出するかが課題だと想う。( 羊屋 )

【 福正 】

◆ 頼まれたらイヤと言えない、とか人間批評にはなっていた。もう少しグロテスクなところまでいったらよかったのではないか。「 まとめようとしたな 」ということを感じてしまった。( 篠﨑 )

◆ 一本一本が独立したかたちでやれる度胸があるのにそれを下手エリアの彼が見ているという構成にいさぎよさがない。( 菊川 )

◆ 前説が素晴らしい。コントだし、表層的でかまわない。二次の時に力技でまとめた腕っぷしの強さに対して今回はそつなくまとめた印象。( 西沢 )

◆ 二次の岸田國士は緊張感のある取組みだった。今度は得意科目。ゆとりと同時に、たたみかけ・スピード・精密さを見たかった。あと、素知らぬ顔で「毒」を一盛り。( 青井 )

◇ ◇

一回目の投票で、すがの・智春両氏が同票となり再度一票ずつで投票。結果一票差で智春氏が最優秀賞を獲得した。その後僅差であったことを受けて、すがの氏には審査員特別賞( 副賞5万円 )が贈られることとなった。〈 文責・三谷麻里子 〉

若手演出家コンクールは、二〇〇一年より、これまで八年に亘って開催されてきました本事業の趣旨としては、若手の新たなる才能を発見発掘する事はもちろんですが、このコンクールを通じて、参加者はもちろんあらゆる世代の創り手達が「出会う」ことにその大きな意味があり、実際コンクールをきっかけに新たなる才能や人材、現場へとその繋がりが広がり始めたりもしております。コンクール自体も様々に思考錯誤を重ねて参りました。その中でも大忘年会に於いて優秀賞授賞式を行うようにして参加者同士や審査員・協会員などと交流を図れるようにしたり、過去の受賞者が審査員として参加をし今度は逆の立場から関わってゆくようになったということは大変に意義深い事であると感じます。今後も創り手同士が新たに出会い、刺激が相乗し演劇界に新しい波を送り続けられる事業として成長してゆければと願っております。

若手演出家コンクール実行委員長 大西一郎

俳優座出身の女優・市原悦子。青年座の演出家・宮田慶子。

新劇の薫陶を受けたおふたりの視線は、興味深い点で交じり合った。

奔放な衝動と醒めた情緒。相反する感情が同居するスリル。

演劇の中にある知的遊戯の本質とその伝承について考える対談。

知的な作業 のスリル 対談 市原悦子 × 宮田慶子

市原悦子さんと宮田慶子さんの出会いは十一年前。新国立劇場の企画公演『 ディア・ライアー 』の演出だった渡辺浩子さんが急逝されて、宮田さんがその任を引き継いだことがきっかけである。大変だった稽古中、市原さんは宮田さんに恩師・千田是也の像を重ねたという。

市原 ■

( 私は千田先生に )なんにも言われないんです。放っておかれるというか。無視なんです(笑)。涙を流して『 千鳥 』をやったときはそっぽ向かれました。ぜんぜん見てくれませんでした。ああ、演出家の前で涙流しちゃいけないんだなと思いました。

宮田 ■

なるほどね。

市原 ■

千鳥が、死んだお母さんの幻に「 千鳥 」と呼ばれ「 はいー 」と返事をするところ。作家の田中千禾夫先生から「 はいー 」の「 いー 」を半音ずつ上げて「 いーいー 」と云うようにとダメ出しされて、その音をていねいにたどると、ばかみたいに涙が出てくるんです。若かったから。そこへ来ると、泣くまいと思っても音に刺激されて涙が出てくるんです。そうすると千田先生はよそ向いちゃうんですね。なぜだろうって……分からなかった。そうだ、涙を流しちゃいけないんだって。それからは、もう本当には泣くまいと決めましたね。テレビでも、極力泣かないようにしています。

宮田 ■

面白いですね。よくわかる気がします。

『 知的な作業のスリル 』 市原悦子 × 宮田慶子

市原 ■

千田先生はやっぱり師ですね。どうしてもね。みょうちくりんで。ぎょっとしますよね。思いつかないような表現をしたり演技もつけます。お転婆な役をやったときに、そうとう奔放にやったんですけど、それでも「 ここからばーんって来い 」って言うんですね( 椅子の背もたれの上を跳び越せという意味 )。何も言ってくれないから、あれやこれや、いろいろうちで考えてきてやりますでしょ。そうするとちょっと見てくれて。最後には「 まあいいから、早くそれやって引っ込め 」って言うの。テンポ出せって。私も、ぐちゃぐちゃやってるのがいけないと思って、どんどんやることやって早く引っ込む。そういうこともその一言で植えつけられましたね。

宮田 ■

独特のおっしゃり方ですね。役者さんが自分の情緒に負けるというか、ひたりながら演技をすることに、「 バツ 」ということなんですね。

市原 ■

そうです。『 三文オペラ 』の恋の歌もね。甘い恋心を歌うでしょ。そうしたら「 恋は苦しいんだよ! 」って。『 オフィーリア 』の狂乱の場では、私の髪飾りを見て「 すぐ花をつけたがる! 」って言われました。

宮田 ■

そういうことひとつひとつぜんぶ覚えて。

市原 ■

ぜんぶ、入ってます。忘れられないです、その言い方がドキッとしますし、考えさせられます。でも私ね、千田先生のそばで私語をしたり仲良くなれないんです。ああいう人って近寄れない。稽古場だけの師なんですね。

発想の驚き、日常の中の限界

市原 ■

私テレビドラマで弁護士やってたんですよ。衣装に真っ赤なスーツ、赤もね、ものすごい赤を選んで行ったんです。監督はちょっと尻込みされたんですけど、監修の弁護士の先生が「あなた、よくこういう衣装選んだわね」って。こういうの着るんですよって。だいたいみんな紺とか黒とかを衣装として選ぶんですけど、これは勝負服です。勝負の色なんです。最終弁論でね、検察側を目の前にして何ページもとうとうとしゃべる時の6ね、って。

宮田 ■

( 拍手 )やっぱりねえ! 事実はすごいですね!

市原 ■

事実はすごいです( 笑 )。

宮田 ■

そこを、ちゃんと突っ込んで行けるこっち側のエネルギーがないといけませんね。それはある意味リアリズムなんですもんね。

市原 ■

そういうことなのね。んふふ。市原さんは俳優座を辞めたあと、鈴木忠志や山田五十鈴に誘われ、感銘を受ける。「 いままでのやり方とぜんぜん違うところに行きたかったんです。ぜんぜん違う人に会いたかった。そういう経験大きいです。今は鐘下辰男さんが楽しいです( 市原 ) 」このフットワークの軽さ、いさぎよさに、宮田さんは感動する。

宮田 ■

演劇にはどうしてもなんか妙なジャンル分けがあるじゃないですか。もちろん好き嫌いは当然あるし、いろんな考え方があっていいけど、少なくとも役者さんたちには自由でいて欲しい。ひとつの作品に対するポリシーとかは、作家なり演出家なりが持ち込むものですけど、役者さんの肉体と感性は、限りなく自由であって欲しい。こういうと失礼ですけど、かえって怖さを知ってらっしゃる先輩方の方がなんて柔軟なんだろうって思いますね。若いもんの方がよっぽど頭がかたいぞ、なんて。

市原 ■

年を重ねると、自分のいいところも垢 あか も両方詰まってきてるから、どうしても自分なりのやり方というか、自分が出てくるでしょ、そうなるまいと破れよう破れようとして。失敗もあまり怖くなくなるし、過程が大事になってきます。やるだけやればいいやって。だから、ますます純 じゅん になるって言ったらおかしいけど。「 まな板の鯉 」とか「 焼けたトタン屋根の上の猫 」とか、そういう言葉が好きなんですよ。真っ赤に焼けたトタンの上にぽーんと投げられて、あちちちちち、これが役者だ、なんてね。どうとでもしてくれーってまな板の上に横になるとか。そういうふうにしなければ、自分はたいしたことないと。年毎にそう思います。面白いです。はあはあ息が続かなくなって、足ががくがくするのも、面白くなってきます。だってしょうがないんですもの。その無 ぶ ざ ま 様さを見せて「 どうだ! 」ってなもんでね、あはは。

市原 ■

( スタッフの性別や年齢は気にしないが )やっぱり好きな人って、衣装でもなんでもこだわって。井上ひさしさんの『 雪やこんこん 』。女剣劇の旅回りの座長役。「 赤城の山は 」なんて、ぜんぜんできないのに( 笑 )。まな板の鯉でね。幕開き、お風呂から出て浴衣に半 はんてん 纏といういでたち。とにかくイメージがあるんです。その女の。白粉のにおいなのか汗なのか、分からない、ちょっと不潔な色気がただよっていて。カツラばっかりかぶっているからここらへん( 髪の毛 )がいっちゃってて、そういう女がお風呂からぞろっと出てきたっていうイメージがもう、かたくなにあるんですね。舞台稽古になるとそれがかたまってくるのが楽しくてしょうがない。そしたら単なる半纏が来たの。「 いやだこんなの、娑 し ゃ ば 婆の女と違うのよ 」って。「見るからにそういう人いるじゃない、女剣劇の旅回りのさあ」って。衣装さんは黙って持って帰って、また来るじゃない。「 違うのよぉ 」。それでまた「 ここらへんがさ、変な色で、におっててさ 」って。私もドキドキして、こんな変なこと言う女優って嫌われるなって。でもだめなのね、セーブが効かなくって。それで五回目くらいに、こっちの身 み ご ろ 頃とこっちの身頃とこっちの袖とこっちの袖と、まるで違う、色あせた布を接ぎ合わせて持ってきてくれたの。そのときはもう涙が出て「 これよ! ありがとう! 」って。それ着たらもう! 女剣劇になっちゃうのね、うふふ。そういうことをわかってくれる人っているんですよね。役者やってての喜びはそれですね。スタッフに支えられてわかってもらったっていう。私の演技の三倍くらい、その半 はんてん 纏で良くなっちゃうわけですね。それが一番、喜びね。ほかに役者の喜びなんてなんにもないわ(笑)。

市原 ■

( スタッフの性別や年齢は気にしないが )やっぱり好きな人って、衣装でもなんでもこだわって。井上ひさしさんの『 雪やこんこん 』。女剣劇の旅回りの座長役。「 赤城の山は 」なんて、ぜんぜんできないのに( 笑 )。まな板の鯉でね。幕開き、お風呂から出て浴衣に半 はんてん 纏といういでたち。とにかくイメージがあるんです。その女の。白粉のにおいなのか汗なのか、分からない、ちょっと不潔な色気がただよっていて。カツラばっかりかぶっているからここらへん( 髪の毛 )がいっちゃってて、そういう女がお風呂からぞろっと出てきたっていうイメージがもう、かたくなにあるんですね。舞台稽古になるとそれがかたまってくるのが楽しくてしょうがない。そしたら単なる半纏が来たの。「 いやだこんなの、娑 し ゃ ば 婆の女と違うのよ 」って。「見るからにそういう人いるじゃない、女剣劇の旅回りのさあ」って。衣装さんは黙って持って帰って、また来るじゃない。「 違うのよぉ 」。それでまた「 ここらへんがさ、変な色で、におっててさ 」って。私もドキドキして、こんな変なこと言う女優って嫌われるなって。でもだめなのね、セーブが効かなくって。それで五回目くらいに、こっちの身 み ご ろ 頃とこっちの身頃とこっちの袖とこっちの袖と、まるで違う、色あせた布を接ぎ合わせて持ってきてくれたの。そのときはもう涙が出て「 これよ! ありがとう! 」って。それ着たらもう! 女剣劇になっちゃうのね、うふふ。そういうことをわかってくれる人っているんですよね。役者やってての喜びはそれですね。スタッフに支えられてわかってもらったっていう。私の演技の三倍くらい、その半 はんてん 纏で良くなっちゃうわけですね。それが一番、喜びね。ほかに役者の喜びなんてなんにもないわ( 笑 )。

宮田 ■

スタッフも一緒ですよ。どう役作りをなさりたいんだろうって。衣装さんも床山さんも「それよ!」って言ってもらったときは本当にうれしいと思う! スタッフみんなで「やったー!」って喜んでいると思いますよ。

市原 ■

やっぱり同じなんですね。ひとりではできないお芝居の喜びね。

宮田 ■

そういうことが出し合っていけたりする現場はいいですね。演出が言ってるから、じゃなくてね。

市原 ■

そうそうそう。その半纏ってどういうことなんだろうって思ってくれたわけでしょ。陰では「うるせえなあ、これでも持ってけ」って言ってることもあると思うんですよ。だけど、そうじゃなかったわけでしょう。私もいつ捨てられるかってハラハラして。そういうのが実るとうれしいですね。

市原 ■

やっぱり本は大きいですね。台本読んで魅せられるっていうこと。映画『 蕨の行 』で、おばあさんが死んでいくときにね。田舎の厳しい季節の中、ぜんぶ嫁に教えていくんです。種まきはこうやって、家を守って、こうやって子孫を残していくんだって。そうして云うの。「 おれに逢いたくばワラビ野の丘を眺めよ。やがて春もなれば、雪解けの内より芽吹いたワラビこの、綿毛の渦巻きの中におれの白髪が覗いていよう。巡りくる春に先駆けて、魂 こんぱく 魄となりておめ等を守りつる 」。私、魂魄となってこの世の平和を願ったりね、子孫の無事を祈るような気持ちなんてね、これまで無かったわ。それなのにね、あの台詞でそうなってしまいます。本当に「 見守ってあげるよ 」って。

宮田 ■

まさしく台詞の力ってことですよね。

市原 ■

情感じゃないのね。胸がいっぱいになるんでもないのね。非常に覚めててね、それでその世界にいけるのね。すばらしい本を読んで引きこまれるとそういうふうになれるんですね。作者の村田喜代子さんは芥川賞作家で、九州にいるんですよ。姥捨て山の話なんだけど、その言葉は、方言じゃないんです。村田さんが普遍的に作った言葉なんです。だから格調高くてね。いい台本に行き会うと、魂が、志が、ぐうっと上に上がりますね、うふふ。それとね、このごろ観ててね、言葉が多いのね。あれは退屈しちゃう。もっと削いで削いで、とにかくおしゃべりが多いですね。演劇も、テレビはもちろんのこと。あんまりしゃべると、表現にならなくなっちゃう。みっつしゃべったら、ぜんぶ消えちゃうの。ひとつだったら、あとのふたつが膨らむのね。どうしてあんなにしゃべるんだろう。観ている人はわからないんですか。

宮田 ■

言葉数で埋まっていくのは現象が埋まっていくだけで、実は空気は埋まんないんですよね。

市原■

だからそういう時はね、「 ばばばばばばば 」って、何言ってるかわかんないように言っちゃうの( 爆笑 )。

宮田 ■

すごい抵抗! 「言っとけー」ってやつですよね。

市原 ■

そんな異常な状態を表せばいいのかなって( 笑 )。

宮田 ■

無言の反抗というやつですね。人間、こんなにしゃべらないよって。芝居の力と言うんですかね、今こそ、持ってなきゃいけないなって思います。新劇という言葉が死語になったとしても、かつての作品の中にあった、豊かな人間像を描いたハイレベルな作業を、伝えていきたいと思いますね。でも、今日のお話は読む人にとってすっごく勉強になると思います。こんなこと考えてくださってたんだって。

市原 ■

普段は言いません。今日はもう必死でしゃべりました( 一同爆笑 )。お稽古になると。「 この半纏、嫌だわあ 」って言ってるだけです。最後に月並みですけど、日本の演劇界になにか期待することはありますか。

市原 ■

ない。あっはっは。

市原悦子【 いちはら・えつこ 】

女優。千葉県千葉市生まれ。劇団俳優座出身 。趣味は麻雀、旅行、散歩。テレビドラマ、映画、舞台をはじめ、歌唱など、活躍は多岐にわたる。

宮田慶子【 みやた ・ けいこ 】

演出家。東京都生まれ。学習院大学中退後、青年座研究所を経て、青年座( 文芸部 )入団。演劇教育、演劇振興、交流を積極的に取り組んでいる。

国際演劇交流セミナー2008報告

コロンビア特集 ( 報告 = 青柳敦子 )

2008年11月28 ~ 12月1日 芸能花伝舎( 東京 )12月2~3日 京都府立文化芸術会館( 京都 )

講師 ヘレーナ・ヴァルトマン、リズ・レヒローラント・コーベルク( 報告 = 青柳敦子 )

通訳 古屋雄一郎

担当 和田喜夫、青柳敦子、椋平淳( 京都 )( 報告 = 田中孝弥 )

通訳 山下泰子、内山奈美( 大阪 )、中村有紀子( 東京 )

参加者 東京 WS21人( 男8女13 )レクチャー52人

担当 堀江ひろゆき、田中孝弥、棚瀬美幸京都WS21人( 男9女12 )レクチャー21人

劇団「 テアトロ・ラ・カンデラリア 」を主宰する演出家・劇作家・俳優・演劇指導家のサンティアゴ・ガルシア氏と、劇団創立メンバーの1人である女優・演出家・劇作家・社会活動家のパトリシア・アリサ氏の2人によるワークショップとレクチャー。ワークショップはディスカッションをベースにおいた集団即興創作の体験。レクチャーは、アリサ氏による「 コロンビアの社会と演劇の概説 」とガルシア氏による「 カンデラリアの活動の紹介 」。全体を通して「 カンデラリア 」のポリシーである「 演劇を社会に反映させる 」姿勢が強く表された内容だった。

本年度唯一の「 プロ・アマを問わず 」参加のワークショップに、演劇人を含む様々なキャリアの20代から70代の幅広い参加者が集まった。参加者を小グループに分け、ディスカッションをベースにした、2つの集団創作を行った。

アリサ氏からのテーマは「自分たちが今感じている問題…何を演劇ろして取り上げたいか」。生活の中から表現したいテーマを話し合い、それを軸に作品を創った。

ガルシア氏からの課題は小説『 予告された殺人の記録 』。「 小説の中の何が気になったのか 」「 どこに引っかかったのか 」「 何に問題を感じたのか 」を提出し、それを軸に作品を創った。留意点は「ストールやシチュエーションの説明ではなく、テーマを語る」こと。各班の作品発表後、それらをじっくり分析した。集団創作の最も重要なプロセスが「 分析 」だと両氏は強調した。日数の都合上、創作の極々入り口しか体験できないのが残念だったが、「 カンデラリア 」の「 集団創作 」の手法は、参加者に強いインパクトを与えた。

レクチャーでは、コロンビアという国じたいの持つ矛盾の実態、それらに立ち向かう演劇的なアクション、しかし政府は利用する、という強かな活動の実態を聞いた。また、アメリカから流入する商業的な演劇がある一方で「 カンデラリア 」のような演劇が市民から支持を得ている様子が熱っぽく語られた。コロンビア国会議事堂前広場での政治的パフォーマンスの映像は衝撃と感動を呼んだ。一般市民を巻き込む、演劇的かつ社会的な活動に圧倒された。

国際演劇交流セミナー2008報告

ドイツ特集 ( 報告 = 田中孝弥 )

2008年11月7 ~ 10日 スタジオ315( 大阪 )11月12~15日 ドイツ文化センターホール( 東京 )

講師 ヘレーナ・ヴァルトマン、リズ・レヒ、ローラント・コーベルク

通訳 山下泰子、内山奈美( 大阪 )、中村有紀子( 東京 )

担当 堀江ひろゆき、田中孝弥、棚瀬美幸

参加者 大阪 WS22名( 男9 / 女13 )

劇団「テアトロ・ラ・カンデラリア」を主宰

研究会 17名(男7/女10)講演会&シンポジウム32名

東京 WS21名(男13/女8)

研究会 11名( 男6 / 女5 )講演会&シンポジウム45名

今回の企画は、「 講演会 」・「 ワークショップ 」・「 ドイツ新進芸術家との交流 ( 研究会 ) 」の三項目を軸に構成しました。「 講演会 」では、ドイツ座のチーフドラマトゥルクであるコーベルク氏を招き、《社会と演劇の関わり 》や私たち演劇人が《 演劇を通じて、社会のどのような貢献ができるか 》について、ドイツの演劇状況を交えながら語っていただきました。「ワークショップ」では、演出家・ヴァルトマン氏を招き、《 労働とは何か 》また《 人間が生きていく上で、本当に必要なものは何か 》を思索しながら、創作活動に於ける《 根源から物事を問うこと 》の意義を再認識していきました。「 ドイツ新進芸術家との交流( 研究会 ) 」では、次代のドイツ演劇界を担う演劇人の一人、レヒ氏を招きました。ドイツで生まれた16歳から23歳のトルコ系の若者6人が出演する彼女の作品『 Bastard.Wahlidentitäten 』を映像で紹介してもらいながら、アイデンティティーの表現手法を彼女に提案してもらい、参加者とのディスカッションを通じて、《 日独両国がそれぞれに抱える社会問題 》も踏まえながら、意見交換を行いました。特集の最後に行われたシンポジウムでは、《 ドイツと日本の演劇交流、創造的に知り合うにはどうすればよいか 》をテーマに、日独の演劇人による共同製作の可能性や作品交流の可能性について議論しました。現代に於ける劇場と演劇人の役割は、《 観客に対して何らかの解決を与える作業 》から《 問題を投げかけ、問題を可視化していく作業 》へと変化してきています。日独に於いても歴史的・文化的背景など違いは様々に存在しますが、グローバリゼーションの中で、共通の問題も多く抱えています。ヴァルトマン氏が語った「共有できる問題意識( それは『 痛み 』という言葉に置き換えても良いかもしれない)を軸にしていけば、国や言葉の壁を乗り越え、文化の違いを乗り越え、舞台と観客の境界線を乗り越え、あらゆる境界線( 境界線そのもの )からも乗り越えられる可能性がある 」という言葉は印象的でした。私たちは《 固執 》や《 偏見 》から離れ、《 演劇 》という枠自体からも自由に解き放たれ、《 一人の人間 》として、広く世界と創造的に知り合うことが必要であり、またその可能性を持っているのだと、強く意識づけれる特集となりました。

国際演劇交流セミナー2008報告

ノルウェー特集 ( 報告 = 青柳敦子 )

2008年12月22日 スタジオ315( 大阪 )12月23 ― 27日 芸能花伝舎( 東京 )

講師 アンドリー・ゾルダック

通訳 家田淳七字英輔( レクチャーのみ )

担当 森井睦 和田喜夫 青柳敦子( 報告 = 家田淳 )

通訳 安達紀子

参加者21人( 男1・女20 )

レーネ・テレーセ・テイゲン氏( 劇作家・演出家・俳優 )と、劇団民藝の小牧游氏( スウェーデン在住、俳優・翻訳家 )によるレクチャー。テイゲン氏は劇団朋友公演『 九人の女 』( レーネ・テレーセ・テイゲン / 作、小牧游 / 訳 )の演出のために来日していたが、稽古のさなか、初日間近い貴重な時間をセミナーのために割いていただいた。小牧氏による基調講演、テイゲン氏によるノルウェーの演劇の状況と『 九人の女 』の創作プロセスのレクチャー、『 九人の女 』の抜粋リーディング、「 イプセン・フェスティバル 」に参加した燐光群の坂手洋二氏( 劇作家・演出家 )を交えてのトークと、盛りだくさんな構成だった。NIHON ENSHUTSUSHA KYOKAI 日本演出者協会小牧氏は基調講演で、ノルウェー、スウェデン、スカンジナビア諸国の、文化と芸術への恵まれた支援の状況と、テイゲン氏と小牧氏そして日本を結びつけるきっかけとなったスウェーデンのストックホルム市立劇場での『 九人の女 』上演をめぐるいきさつを報告したテイゲン氏は、スカンジナビア諸国でも上演されている『 九人の女 』の創作プロセスを、テイゲン氏の国立演劇学校在学中の教授とのやりとりや、大学院での「 劇的な構造 」に関する研究課題、「 女優の現状改善のためのセミナー 」での女性たちとの出会いなど、多様な視点と様々なエピソードを絡めて語ってくれた。テイゲン氏はこの作品を書いたことで「 フェミニスト 」という評価を得、その結果、より深くジェンダーと社会の問題について研究を重ね、関わりをもつことになったそうだ。休憩をはさんで、劇団朋友の有志メンバーによって『 九人の女 』の一部がリーディングされた後、様々な劇場での『 九人の女 』の舞台写真が紹介された。トークでは「イプセン・フェスティバル」の様子が報告された。また、自称クジラ・マニアの坂手氏が「 世界でノルウェーと日本だけが捕鯨国だ 」という点に触れ、そこから両国の文化や歴史に広がってゆく多彩な内容だった。

国際演劇交流セミナー2008報告

ウクライナ特集 ( 報告 = 家田涼 )

2008年12月22日 スタジオ315( 大阪 )12月23―27日 芸能花伝舎( 東京 )

講師 アンドリー・ゾルダック、七字英輔( レクチャーのみ )

通訳 安達紀子

担当 森井睦、家田淳

参加者 WS:19人( 男12・女7 )レクチャー:東京34人( 男20・女14 )レクチャー:大阪36人( 男11・女15 )

ウクライナ特集は演劇評論家の七字英輔氏による強力な推薦により企画された。アンドリー・ゾルダックは今ヨーロッパで最も過激な演出家として各国で話題を呼んでいる。演出者協会の招聘によるワークショップは2003年以来、二度目となる。今回はプロの俳優・演出家向けワークショップを東京で4日間、レクチャーを東京と大阪で1日ずつ行った。ワークショップは当初の予定定員数16名を大幅に超える約25名の応募があり、書類選考で20人に絞った。レクチャーも東京、大阪共に会場が満席の盛況となった。本企画の特色はアンドリー・ゾルダックという演出家の際立った個性に尽きる。ワークショップ、レクチャー共に講師による近年の演出作品の映像紹介に多くの時間を割いたが、シェイクスピアやギリシャ悲劇が見事に解体された、過激で破壊的、それでいて美しい舞台に受講者は度肝を抜かれた。講師自身も情熱の火の玉のような人柄で、時に激昂するかのような勢いで持論をまくしたてる。講師独自の演劇理論に沿ったエクササイズは肉体も神経も酷使する内容で、参加者はとまどいを見せながらも果敢に挑戦していた。俳優を超人的な「 天上の存在 」であるべきと言い切る講師の持論は極論とも思えるが、自らを極限状況に追い込んで演じるという考え方はどのようなタイプの演劇にも通じるものだと感じた。ワークショップの終わりに「 今回のワークショップで講師から投げかけた情報は何らかの形で受講者の皆さんの中に残っていくはずだが、意味が浸透していくには30日くらいかかる。薬を飲んですぐ効くというわけにはいかない。自分の中で情報が変化し、自分の中で葛藤が起きるかもしれないが、それも良いことで、前進である。 」という講師の言葉が印象的だった。

国際演劇交流セミナー2008報告

演劇大学 in 愛知 ( 報告 = 木村 繁 )

2008年11月14 ~ 16日愛知県芸術劇場小ホールほか

共催 財団法人愛知県文化振興事業団

講師 青井陽治、神谷尚吾、深津篤史、水野誠子流山児祥、小林七緒、松本祐子シンポジウム・パネラー 安住恭子、はせひろいち、木村繁

担当 金子康雄、ほりみか、齋藤敏明トリエユウスケ

東海地方の演劇界には奇妙な現象が続いています。劇作家は奇才天才がひしめきあっているし、AAF戯曲賞には80人もの応募があるし、長久手の劇王( 日本劇作家協会東海支部主催 )は全国的な人気イベントになりつつあるし……ところがナントナント、わが演出者協会の若手演出家コンクールには、東海地方からの応募者が格別に少ないのです。私たちの町はそれなりの都会で劇団の数もかなりあるのに、若手演出家の顔が見えてこないというのは、な、な、なんと! そこで今回は『 演出家って何をする人? 』にテーマを絞り、演出家という得体の知れない怪物に24時間直接触って貰おうと考えました。演劇はまさに格闘技、若手演劇ライブシアター『 岸田國士 』では岸田戯曲を19才 ~ 30才の4人の演出家に演出してもらい、3日間青井陽治、神谷尚吾、深津篤史、水野誠子の講師が密着、かわるがわる叱咤激励、最終日には劇場で連続上演し、その後200人の観客の前で大激論するという方法をとりました。なかには演出家の仕事について激怒する講師、反論する若手演出家もあり、演出家とは何かをめぐり確かな手ごたえを感じました。シニア演劇ライブシアター『 夢十夜 』は流山児祥講師の指導で夏目漱石原作、佃典彦、吉村八月両氏の台本をテキストに熱演。松本祐子講師の演出家養成講座、青井陽治講師のミュージカル講座も開催。参加者からの要望も多く2009年度も若手演劇ライブシアターは『 寺山修司 』をテキストに開催が決定しています。

国際演劇交流セミナー2008報告

演劇大学 in 札幌 俳優が戯曲と向き合う一週間( 報告 = 横尾寛 )

2009年1月12~ 1月18日生活支援型文化施設コンカリーニョ( 札幌 )

※ プレゼミ = 11月29日・30日

※ 後ゼミ = 1月20日 ~ 22日

担当 清水友陽、横尾寛

講師 青井陽治

「 現に演劇を作る者が自らの糧となるべく企画する 」というのが演劇大学札幌2003年開始時からのスタンスだ( 現在は劇団主宰者7名で実行委員会を組織 )。今回の企画立案でも当然、多くの議論があった。今やりたいことは? やるべきことは? それはここ( 演劇大学 )でやるべきことか? 数々の議論を重ね、今回は私と実行委員長・清水友陽の案に落ち着いた。前回を終えて私や清水が感じた大きな課題は、演出家が俳優に対して語る言葉のあやふやさ・脆弱さだった。そして考える。戯曲があって、俳優と演出家がいて演劇といわれるものが作られていく。それは本当か? 今札幌で、戯曲と俳優と演出家という関係は成立しているのか? 俳優はもっと戯曲を読んでみよう。優れた戯曲を前に俳優が、演出家が、すべきことは何か? そんなことを考えるために『 ハムレット 』を選んだ。演出家・青井陽治と『 ハムレット 』とがっぷり向き合ってみる~「 『 ハムレット 』と青井陽治と俳優の7日間 」。1ヶ月前の2日間のプレゼミで数点の翻訳戯曲とハムレットを紹介、戯曲読みの基礎やハムレット周辺の事象のガイダンスを行う。1月本講座までの課題はハムレット第一独白とオフィーリア独白。本講座では、青井さんの提案で戯曲の全貌を体験するためにトム・ストッパードの『 15分ハムレット 』を用いて、数チームに分けて創作を試みた。「 日本の戯曲を読み解く!4日間 」では、岸田國士 ~ 岡田利規までの戯曲を( 貴重な!)映像を交えて紹介。近~現代の優れた戯曲の魅力に触れた。俳優と演出家と優れた戯曲という関係、そのひとつの形を提示することができた。また『 ハムレット 』等の優れた戯曲がもつ「 大きさ 」、その戯曲に演出家として対峙する青井陽治という一人の表現者、それらを存分に垣間見ることが出来たのではないか。このことが一過性の充足感に留まることなく表現者として探求を続ける契機になれば、それは我々が今後札幌で演劇を作り続ける力になるはずだ。本講座終了後「 後ゼミ 」と称して3日間、参加者同士が札幌で演 劇 に 関 わ る 自ら の 問 題 を 語 り合った。演 劇 大 学 を 通し て 我 々 の 行 く先 を い つ も 考 えて 助 言 し て 下 さる羊屋白玉さん、青井陽治さん、和田さんに 最大級の感謝を。

国際演劇交流セミナー2008報告

演劇大学 in 横浜( 報告 = 大西一郎 )

2009年1月24日 ~ 2月1日 相鉄本多劇場

担当 大西一郎

ワークショップ講師 石丸だいこ、大西一郎、神田陽司、明神慈、矢野靖人、流山児祥

シンポジウム 大橋泰彦、荻野達也、木村健三和田喜夫

首都圏初、唯一の開催地として名乗りをあげた横浜での演劇大学も5年目を迎えた。大西も委員となっている横浜舞台芸術活動活性化委員会( 横浜SAAC )及び横浜市市民活力推進局の共催、そして文化庁の助成を得て、本年も9日間に亘り相鉄本多劇場で開催された。流山児祥シニア演劇ワークショップ & 演出家養成セミナーをはじめとする、明神慈、矢野靖人、大西一郎の演劇系のワークショップに加えて、石丸だいこのダンスワークショップ、神田陽司の講談の演劇論的ワークショップまで6クラスとも内容は多彩で、最終日には流山児・石丸クラスの発表会、講師陣に fringe 荻野達也、大橋泰彦、木村健三、和田理事長も交えたシンポジウムも開催。終了後は劇場にて大懇親交流会も行なわれた。5年目を迎えた本年も充実した内容となって嬉しいばかりでした。各クラスとも早い段階で定員一杯にもなり、発表会のあるクラスは、各日終了後や時間前にも早く集まって作業したりと、参加者にとって刺激的な時間や様々な出会いがあったようであります。各講師との生の交流も経て、今後も継続的に続きそうな流れも見てとられ、演劇とは正に「 出会い 」であると思うばかりです。

横浜は新幹線など比較的全国各地からアクセスの良い場所なので、他地域からも参加しやすいようで、今年は東北地域からの参加者のパワーも見られました。最終日には演劇制作サイト fringe プロデューサーの荻野さんをゲストに迎え、演出家達と「 地域と演劇 」をテーマに熱い議論が成され、客席からの闊達な発言もあり、そのまま懇親会まで盛り上がりました。

理事会報告 篠﨑光正

理事会は次の日程で開催し報告・審議を行いました。12月28日(日)於:協会事務所:出席理事15名

1. 事業報告 広報部より

ホームページ提案:高機能ホームページの必要性・省力化の提案 地方会員の役割提案:各地方における演劇指導ほか演劇に関する各種要望に協会の担当者として対応する新組織案を広報部が提案

2. 2008年度事業の報告・確認

① 若手演出家コンクールの審査経過報告および審査日程調整

② 出版 演出家の仕事( 海外交流 ) 新派経過報告

3. 2009年度事業の検討

① 日韓演劇フェスティバル経過報告および検討。

4. その他 以上

3月9日( 月 )於:協会事務所:出席理事14名

1. 事業報告 広報部より協会誌「 D 」第2号発行に関しての各部への原稿依頼 広報部より

ホームページ提案:ホームページ予算書提出ならびにメールマガジン発行提案:事業部より

① 日韓演劇交流センターリーディング経過報告

② 若手演出家コンクール2008の事業報告

③ 出版「 年鑑国際演劇交流セミナー2008 」

編纂に関する経過報告

2. 2009年度事業の検討

①日韓演劇フェスティバル経過報告および交渉に関しての討議

②担当より事情説明

③韓国の現状についての討議

④演出家養成セミナーの提案整理ならびに状況報告

⑤その他 以上

4月6日( 月 )於:協会事務所:出席理事12名

1. 事業報告

広報部より協会誌2号進行状況・ホームページ提案:事業部より出版物増刷について

2. 新年度事業助成額決定

① 若手演出家コンクール2009

②日本の近代戯曲研修セミナー

③ 演出家養成セミナー2009( 演劇大学 )

④ 国際演劇交流セミナー2009

⑤ 出版「 年鑑国際演劇交流セミナー2008 」編纂

⑥ 出版「 演出家の仕事5 海を越えた演出家たち 」演出家海外交流史

⑦ 第1回日韓演劇フェスティバル

3. 事業分担

① 若手演出家コンクール2009

実行委員長・大西一郎 ② 日本の近代戯曲研

修セミナー 東京・名古屋・大阪3箇所開催予定 ③ 演出家養成セミナー2009

▼ 7月松山( 担当和田 )

▼ 9月中津川(担当木村)

▼ 11月愛知( 担当木村 )

▼ 12月札幌( 担当青井 )

▼ 1月下関( 担当篠﨑 )

▼2月熊本( 担当流山児 )

▼ 3月京都( 担当菊川 ) ④国際演劇交流セミナー2009

▼7月韓国特集in東京、熊本( 予定 )( 担当和田 )

▼ 7月ドイツ特集(担当菊川)

▼ 8月ベルギー特集( 担当森井 )

▼ 10月ルーマニア特集( 担当篠本 )

▼ 10月カナダ特集( 担当貝山 )

▼ 2月中国特集( 担当菊川 )

⑤ 出版「 年鑑国際演劇交流セミナー2008 」( 担当森井 )

⑥ 出版「 演出家の仕事5 海を越えた演出家たち 」( 担当ふじたほか )

⑦ 第1回日韓演劇フェスティバル( 担当和田・森井・篠本・ふじた・宮田・貝山 )( 制作 夏川正一 高橋俊也平野真弓 )以上

アンケート

○ ダメ出しについて

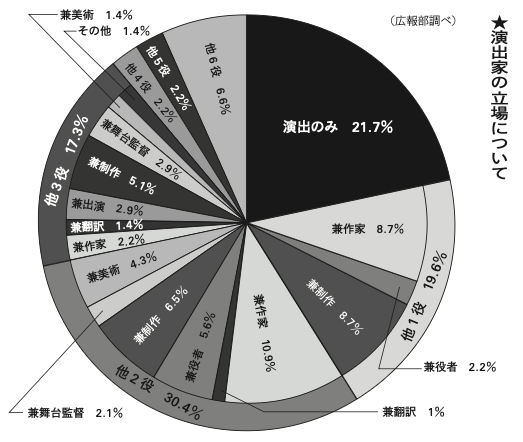

○ 演出家の立場について

広報部では協会員に次の二項目のアンケートを実施しました。

〈 自由記述 〉 「 ダメ出しについて 」 ダメ出しで大事にしていること。ダメ出しのタイミングなど。ダメ出しに関するこだわりを教えてください。

〈 選択回答 〉「 演出家の立場について 」 舞台創作の際、役割は演出のみor演出と①作者・

② 翻訳・③出演・④制作・⑤舞台監督・⑥舞台美術・⑦その他 を兼ねる場合がある。協会員同士が「 演劇 」をどのように考えているのか、どのように創造しているのかを語るきっかけになればと思います。多くの方のご協力ありがとうございました。( 回答者46名 )。

★ダメ出しについて

◦ 青木由里 ㊛ ――

▽ ① 意思・集中・伝達・受信・読解・皮膚&空間感覚の向上。

② 心身の柔軟性・発声・活舌・瞬発力・筋力・リズム感・感情運動力を養う。

▽上記に基づき、役者が自分で気づけるように質問形式でダメ出しを行なっている。

◦ 浅田直也 ㊚ ――

本当にケースバイケースです。役者のレベルもありますし、最後にまとめてダメ出ししないといいながらも、自己嫌悪の連続で、ダンドリは別にして、とことん役者・スタッフと話し合うのを信条にはしてますが……。

◦ 家田淳 ㊛ ――

ダメ出しにかける時間が長くなりすぎないようにすること。自分が一方的に延々としゃべるという状況が好きじゃないので。しゃべるのはなるべく簡潔にして、稽古の中で直していく。

◦今泉修 ㊚ ――

練習時に、様々な演技パターンを要求する。特に相手役及び場面の雰囲気を如何に受けるかで、最近の若い演技者は「 一人芝居 」演技が多い。

◦ うちやまきよつぐ ㊚ ――

ダメ出しばかりでなくホメ出しもする。気付いた時にすぐに云うようにしている。役者の力量を見はからって云うようにしている。

◦ 大杉良 ㊚ ――

ダメ出しは、ダメなことを伝えるより、作品をより良くするアイデアを伝えていることを共感し合うこと。不明瞭であったり、無駄に長い表現になったりしないこと。

◦ 小川功治朗 ㊚ ――

登場人物がその場に生きていない場合以外はあまり言いません。

◦ 貝山武久 ㊚ ――

若い時はこちら側の思い込みの強さから、ついつい相手側の人格まで否定しがちのダメ出しで、相手を傷つけてしまうこともままあったが、最近は年の功故か、相手に応じて、時にはホメてやる気を起こさせることも心懸けている。

◦ 神澤和明 ㊚ ――

▽ 芝居と役に対して嘘をつかないこと、独りで芝居をしないこと、この2点ができていない時は必ず注意します。

▽ 意味を考えずに台詞を言う演技者が増えて、困っています。

◦ 黒川逸朗 ㊚ ――

なるべく客観的に、自分の趣好性を押しつけないようにする事。

◦ 黒澤世莉 ㊚ ――

嘘をつかない。嘘はすぐばれる。もし嘘をつく場合、自分もだます。

◦ 小林和樹 ㊚ ――

とにかく役者に分からなくては仕様がない。従って内容によって本読みの段階から、本番の楽の日まで出す。「 作品を観客に伝える役目 」ということを強調する。

◦ 小林拓生 ㊚ ――

本番は俳優が演じるので、出演者の状態や性格により違います。メンタルケアもします。

◦ 昆明男 ㊚ ――

やはり、前日と初日にはていねいにダメを出します( 又は出されます )。

◦ 齋藤豊治 ㊚ ――

▽ 抽象的ではなく、いかに具体的な身体的指摘ができるかがポイントだと思っています。▽ また俳優の資質によって、ある人には厳しく、ある人には褒め続けたりして、俳優が説明的な演技に陥らないように心がけています。

◦ 斎藤誠 ㊚ ――

グループや集団、複数へ

のダメ出しはしない。個人に対して具体的に。作品、役をつかんで行く段階に合わせて。あくまで具体的に。抽象的でなく。女優へは「 やってみせる 」ことも。男優には「やってみせる」のは厳禁。( 私が現役の役者であるから )。

◦ 篠﨑光正 ㊚ ――

ダメ出しを理解してもらう為、言葉だけでなく動きなどあらゆるコミュニケーションツールを用いる事にしている。

◦ 篠本賢 一 ㊚ ――

多くを語りすぎて、俳優の自由な想像を限定しないように心がけ、俳優の心身が有機的に動き出す魂の一言を探しています。

◦ 鈴木一巧 ㊚ ――

ダメ出しより、むしろ良い出しをと思ったりします。でも、ダメ出しを出さなければならないこともあるわけで、それは本番中でも続きます。ディテールも大事ですが、もっと大きな視点でといつも考えています。

◦ 砂川幸子 ㊛ ――

細かく言いすぎないようにしている。相手の「聞く耳」のある状態に仕向けヒントを提示し、自発的に考えさせる。

◦ 園山土筆 ㊛ ――

役者が理解するまでていねいに。しかも喋った言葉が、あとで文章となって残るような内容の高いものであること。

◦ 塚田一彦 ㊚ ――

俳優との距離を考慮し、相手の状況に即して内容を考える。自分自身の発見。

◦ 長沢けい子 ㊛ ――

俳優の心に届く言葉。

◦ 西田了 ㊚ ――

役作りに取組む俳優の自己発見と再創造をうながすダメ出しを目差していますが、なかなかむずかしい。

◦ 野溝さやか ㊛ ――

基礎的な技術点以外は極力、自分の考えていることを全て言わないで役者にヒントを出して考えさせる。タイミングは初めは即座に、進行状況に合わせて 一 幕ごとや全幕終了後。徐々に細かい点を指摘していく。

◦ 飛野悟志 ㊚ ――

的確さ。演出としての言葉ではなく観客の想いとして俳優に伝わっているか。

◦ 平尾麻衣子 ㊛ ――

俳優の心に響く言葉を探すこと。自分にも相手にも嘘をつかず、いつでも全力で俳優と向かい合うこと。

◦ 藤本剛 ㊚ ――

▽ 役者のイメージを知ろうとすることを優先して、先に演出( 演技指導 )はしない。じっくり待つ。▽ビジョンが見えてこないプラン、いきづまっていると役者から感じた時、またテキストの本筋を外れた場合、ダメ出し( 止めて )を行う。流れをつかんでもらう為、ある程度シーンを返した後、ダメ出しをする。

▽ まず優先してダメを出すのは言葉をしっかりとらえてシーンの意味をつくっていく。

◦ 三谷麻里子 ㊛ ――

長くなり過ぎないこと。「気持ちいい」ものであること。俳優が自分で考えたことだと思えるような誘導。

◦ 三輪えり花 ㊛ ――

相手のやりたいことをできる限り尊重し、否定形の単語と文章は決して使わない。心理描写と演出の意図と解釈を伝える。

◦ 宮田慶子 ㊛ ――

「 ダメ出ししまーす 」と云わずに「 チェックしまーす 」と呼びかけることにしています。

◦ 宮永あやみ ㊛ ――

▽問題に対して、必ず解決策を見出せるようにする。▽役者本人が前向きに、糸口に向かっていけるようなヒントをそえる。気分でものを言わない。

◦ 山田和也 ㊚ ――

▽ ダメ出しで最も気をつけているのは「 そのダメ出しにユーモアがあるか 」です。

▽ ダメ出しをされる本人がそのダメ出しで明るい気持ちになる様に、周りで聞いている人たちも愉快な気持ちになる様に、です。

▽ダメ出しのタイミングにも非常に気を使います。

▽ 初日までの「 どのタイミングで 」そのダメ出しを伝えることが最もモチベーションを高く維持することになるのか、です。

◦ 流山児祥 ㊚ ――

▽ 役者の状態にこだわったダメ出しとなる。

▽ダメ出しというより〈 役者相互の関係性 〉をみるのでその状態がヤバイ時。

◦ 渡辺恒久 ㊚ ――

① 作品の時代背景又は、作品テーマとはずれていないかどうか。

②演技とのバランス。〈 無記名分 〉*おわび アンケート文に記名欄を設けなかったため、無記名回答が出てしまいましたことをお詫びします( 編集人 )

① ㊚ ――「ダメ出し」という言葉は使っていません。演出家が「 正解 」を持っていて、それに沿った演技を見つけようと俳優がしてしまい、創造的な稽古にならないからです。俳優の力を出し切るために、指示をせずに、「与えられた環境」を伝えます。

② ㊚ ――「 嘘をつくな! 」とよく言っています。リアリティーを自分( 役者 )の中で創造していない場合。

③ ㊚ ―― 一日に、一人の俳優に対して三つ以上のダメを出さない。作品の本質にかかわるダメに止め、テクニカルなダメは出来るかぎり出すことを避ける。

④ ㊚ ―― アタマから否定しない。答えを言ってしまわない。

⑤ ㊚ ―― 全体を見通しながら( 自分なりに )、今何が大切かを考えながら。役者本人の経験年数など考慮しながら。役者自身が動き出した時、本来のダメ出し…かな。

⑥ ㊚ ―― 時間的( せりふ )にも空間的( 動き )にも今そこにある、ムダをなくして行くこと。そうすれば劇のエッセンスだけが残るように。

⑦ ㊚ ―― せりふ・しぐさ・タイミング( 演出のこだわり )でのダメ出しは別として、上演作品の軌道から反れるような表現が出ない限りダメ出しはしない。見守り、方向性を探る。

⑧ ㊚ ―― 大声で怒鳴るのは、自分の存在を誇示、自己満足の証しである。台詞は相手に対する答えと心得て、自分の喋った内容を再確認するように心掛け、相手役を見ないで喋らないように。ダメ出しは稽古後から出しても効果は半減であるから進行中に出す。

⑨ ㊛ ―― ダメ出しという言葉は好きでない。助言だから。けい古の時間・期間にもよるが、役者から出て来たものを大切に育てるように努力しています。

⑩ ㊚ ―― 俳優の創造力をフォローしてあげる。1シーンが終わるごとに。

◆ 八面六臂の演出家たち

演出だけをしている会員は21・7%で5人に1人。5人に4人は他の役割をかねている。しかも、円グラフに示されているように、2役、3役、4役など演出以外の仕事を兼ねる会員が圧倒的に多く、演劇創造上の中心的存在になっているのが想像される。その中で、「 演出と作者 」を兼ねている会員が46%、同じく「演出と制作」を兼ねている会員が46%と、会員の約2人に1人が作者や製作の立場にいることがわかる。さらに、出演する会員は約3人に1人( 31% )翻訳13%、舞台監督22%、舞台美術20%、その他13%。また、このデータから読み取れるもうひとつの現実は、経済的な制約である。つまり「 演出と作者 」と同率の「 演出と制作 」については、「 演出と作者 」のように創造上の必要性がない場合想像できる。つまり「 舞台監督22% 」でもあきらかなように、演出上は別の人がいたほうが良いのは当然である。今後当協会としても、このアンケートの結果重く見て、演出家の支援策を検討する資料として活用していきたい。

部会だより

事業部

事業部の仕事の二大柱のうちの一本である「 演劇大学 」が、昨年度の6回( 熊本・岡山・倉敷・愛知・横浜・札幌 )から、今年度は更に拡大し、何と!!7地域での実施を計画しています。2001年頃から本格的にスタートしたこの事業が、当初「 年3回 」の実施の形態からここまで発展してきた経緯は、ひとえに関わって下さった会員の皆様の熱意に支えられてた賜物と感じています。「 若手演出家・俳優の養成 」「 各地の演劇人達との親交 」「 各地域内での連携 」等々、演劇大学がもたらすものは数々ありますが、何よりもまず、受講者、講師、事務局、etc、と、参加したすべての人達が、タテヨコの枠をとり払って関わり合う自由な空気こそ、「 面白い! またやろう! 」という言葉が出る最大の要因であると思っています。もう一本の柱である「 若手演出家コンクール 」の熱い闘いも、今年で9年目となります。参加者も年々増え、昨年はついに全国から73名ものエントリーがあり、3月に最終審査が行われました。( 宮田慶子 )

国際部

「 演技における身体性を様々な方法論から探る 」という今年度のテーマに加え、後半のセミナーは、社会と演劇の関わりを模索し、現代社会の中において演劇が果たす役割を検証する内容のセミナーが続いた。10月のコロンビア特集では、南米演劇界の重鎮サンティアゴ・ガルシア氏と、パトリシア・アリサ氏を招聘し、集団創作についてのワークショップとレクチャーが開かれ、11月には、ドイツ特集では、演出家・振付家のヘレーナ・ヴァルトマン、演出家のリズ・レヒ、ドラマツルグのローランド・コーベルクの三氏を招いて、現代社会の中においての演劇を探る様々な試みがなされた。大阪と東京で開催されたこの企画は、関西ブロックの若手が推進したものであった。11月にはもう一つ、イプセンの国、ノルウェーの現代劇をリードする劇作家、レーネ・テレーセ・テイゲンさんが来日されたのを機に、22日「ノルウェーの演劇状況とレーネさんの劇作品をめぐる」貴重なレクチャーを開いた。12月には、欧州で今、もっとも過激な演出家と言われているアンドリー・ゾルダック氏による「 極限への挑戦~リスク・シアター 」のワークショップとシンポジウムが22日に大阪、24日~27日まで東京で開かれた。俳優の肉体と感性を徹底的に鍛える独自のメソードは非常に刺激的で今年度の末尾を飾るにふさわしいものであった。( 森井睦 )

教育出版部

2008年度に出版予定としたものは、『 年鑑・国際演劇交流セミナー2007』と、『 海外現代戯曲翻訳集Ⅲ〈 国際演劇交流セミナー記録 〉 』の2冊でしたが、2009年3月末までに無事に発刊することが出来ました。ご協力下さった皆様に深く感謝いたします。『 年 鑑・ 国 際 演 劇 交 流 セ ミ ナ ー2007』に収められたものは、5月の中国特集、6月のポーランド特集、7月のイスラエル特集、カナダ特集、8月のオーストラリア特集、9月の韓国特集、10月の東アジア特集、11月の香港特集の8事業です。レクチャー、ワークショップの文字記録と、ワークショップに関しては記録DVDを作成しました。『 海外現代戯曲翻訳集Ⅲ 』( れんが書房新社刊 )には、5戯曲を掲載いたしました。『リデンプション~つぐない』作:ジョアンナ・マレースミス、翻訳:家田淳〈 オーストラリア 〉、『 男子衝動 』作:チョ・ガンファ、翻訳:木村典子〈 韓国 〉、『ブラック・メディア』作:ウェズリー・イノック、翻訳:佐和田敬司〈オーストラリア〉、『 隔室 』作:ミシェル・アザマ、翻訳:佐藤康〈 フランス 〉、『 ベル・モラル 』作:アン=マリー・マクドナルド、翻訳:佐藤アヤ子、小泉摩耶〈 カナダ 〉です。リーディングなど行って頂けると幸甚です。今年は、『 演出家の仕事⑤海を越えた演出家たち 』と、『 年鑑・国際演劇交流セミナー2008 』を出版する予定です。『 演出家の仕事⑤~』は、海外との交流史を記録として纏める方針です。また『 演出家の仕事60年代・アングラ・演劇革命 』『 海外現代戯曲翻訳集Ⅰ 』の在庫が無くなりましたので、秋を目標に改訂増刷することになりました。( 和田喜夫 )

広報部

08年下半期活動の主軸は協会誌「 D 」の発行であった。協会活動の中で、会員の年齢差、会員の活動地域の相互距離差、など会員交流の妨げとなるさまざまな要素を、広報活動により会員の相互理解を深めるべく協会誌「 D 」は、発信を開始した。20ページの小冊子ながら、広報部としては、これを基軸にして読者をふやし、新会員獲得も視野に入れ、協会誌の図書館配布などを行っている。また、広報部の活動範囲と質を高める為、あらゆる協会活動の取材を始めた。年度末の若手演出家コンクールでは、はじめての本格的な取材活動を展開した。また、現在ホームページ改革にとりかかっているが、資金難の為従来の運営方法を再検討し、3月理事会の承認を得たので、09年度の大きな活動課題となった。( 篠﨑光正 )

地域交流部

演劇が人と人との出会いと交流を通して発展してきたのは自明の理です。地域交流部はそれぞれの地域で演劇に携わる演劇人がスキルアップと質の向上をかち取るべく、演劇人同士が交流する機会を作るのが役割の一つと考えます。昨年は、熊本、岡山、倉吉、愛知、札幌、横浜と6ヶ所で演劇大学が開催され、沢山の人に参加頂きました。演劇大学は協会全体の事業ですが、こういった事業を各地域のニーズに合わせて、一つでも多く開催して地域の演劇の活性化に寄与したいと思います。また、地域コミュニティーが緩やかに崩壊するなか、学校や医療や福祉といった分野で演劇的手法を取り入れてコミュニケーション力をつける試みが行われ、その指導をする演劇人が必要とされています。まだ、具体的なプログラムを立ち上げるまでには至っておりませんが、早い時期に地域の求めに応じて指導的役割をする人材育成も、時代の要請ととらえて考えていきたいと思います。( 西川信廣 )

日本演出者協会 協会の事業担当

【 理事長】和田喜夫

( 【 部名 】部長 ◆ 担当理事 ◆ 部員 )

【 事業部 】宮田慶子 ◆ 青井陽治、鵜山仁、大西一郎、木村繁、菊川徳之助、小林七緒、篠㟢光正、鈴木裕美、深津篤史 ◆〈 東京 〉松森望宏、〈 関西 〉芳川雅勇、森本景文、森下昌秀、有行端、木嶋茂雄、岩崎正裕、椋平淳、井之上淳、〈 東海 〉水野誠子、〈 熊本 〉山南純平、亀井純太郎、〈 仙台 〉米澤牛、〈 札幌 〉清水友陽

【 国際部 】森井睦 ◆ 青井陽治、貝山武久、篠本賢一、堀江ひろゆき ◆〈 東京 〉青柳敦子、家田淳、黒川逸朗、佐々木治己、品川能正、前嶋のの、松森望宏、〈熊本〉山南純平、〈 関西 〉坂手日登美、田中孝弥、棚瀬美幸、笠井友仁、〈 東海 〉ほりみか、本島勲、〈 仙台 〉いとうみや

【 広報部 】篠㟢光正 ◆ 篠本賢一、森井睦、流山

児祥 ◆〈 東京 〉黒澤世莉、長沢けい子、林未知、平尾麻衣子、三谷麻里子、小川功治朗、大杉良

【 教育出版部 】ふじたあさや ◆ 木村繁、坂手洋二、流山児祥 ◆〈 東京 〉佐々木治己

【 法務部 】栗山民也◆小林七緒、ふじたあさや

【 地域交流部 】西川信廣◆菊川徳之助、松本

祐子 ◆〈 熊本 〉村上精一、〈 東海 〉水野誠子、〈 仙台 〉なかじょうのぶ

【 観劇案内 】〈 東京 〉遠藤栄藏、〈 関西 〉堀江ひろゆき、〈 東海 〉金子康雄、横田知世

【 監事 】中村哮夫、福田悦雄

【 評議員 】戌井市郎、内山鶉、瓜生正美、福田善之

【 事務局長 】大西一郎

【 事務 】上田郁子、斉藤由夏

在外研修報告 羊屋白玉

2008年11月4日午後11時。わたしの住んでたニューヨーク、イーストビレッジのアパートメントにも、とどろくような歓声が響きわたった。窓から階下をみると、通りでは鍋やらバケツやらをたたきながら歩いている若者達がみえた。ニューヨーカーの友人からの電話からは、うれしさのあまり嗚咽している声だった。ずっとテレビをつけっぱなしにしていて、選挙のゆくえをみていたけど、オバマ大統領誕生の瞬間をニューヨークで味わった。あの興奮は忘れられない。一方、大統領選挙に前後して、アメリカの経済は落ち込みはじめていたから、一縷かもしれないけど、「 希望 」ということばがあの街にぴったりだった。しかし、現実問題、職場を解雇される友人もいたし、ブロードウェイは演目を削った。私はといえば、ダウンタウンにあるラママバーでのショウを準備をしていたのだけど、キャンセルするという連絡をうけた。2001年9月11日、その日もわたしはニューヨークにいた。9・11直後も、ブロードウェイはショウを続行するという決断をしたし、ちいさな劇場も、オールナイトライブをやるなど、奮起する様子がみえたけど、この不況では、そうもいかないようだった。2001年当時でも、アーティスト達は、ソーホーのアトリエや劇場を追い出され、ブルックリンの方へと大移動していった。そしてさらに、これから、彼らは、どうやって、活動を続けてゆくのだろうか、と、それはわたし自分自身のことでもあったけど、そんな想いで2009年の1月末日、わたしは帰国した。

若手演出家コンクール2007 最優秀賞受賞者

あごうさとしさん インタビュー

――去年優勝して変わったことは?

あごう ―― 変わったことですか……。みんなから「優勝おめでとう」といっていただきました。 。――作品創りにおいて

あごう ―― 僕らは今、新しい娯楽劇の形って何だろうって模索しているんです。80年代、90年代いろいろな演劇の形があって、2000年に入って、その先人たちが創られた物の上にただ乗っかるだけじゃつまらない。何か加えて、何かに反発して、化学反応が起らないかなってことは楽しんでやっていますね。まだまだ暗中模索ですけど……。

――これからの展望は?

あごう ―― 世界に羽ばたく人間になりたいなと思いますね( 笑 )。そういう風に家でも学校でも教育を受けたものですから。ぐるっと回したいんですよ。儀式みたいな物を今回は考えてやったんですが、人が祈るって世界共通の行為じゃないですか。国内だけじゃなく世界に通じる演劇、人種を越えても楽しんでいただける可能性を意識してます。

――協会に望むことは?

あごう ―― 広報を活発に活動してもらえると会員としてはとてもありがたいですね。名も無い若手は、協会から宣伝してもらえるだけで本当にありがたいと思います。この度も大西さんをはじめ皆様に大変よくしていただきました。欲をいいますと、マスメディアなどへさらに手厚い広報をバックアップしてもらって公演がうてる様になりますと、これからの新しい劇団にとっても良いんじゃないでしょうか。地方におりますと特にそのように感じました。――東京進出は?

あごう ―― お金ないですもん……。そんなん殺されますわ。そんな恐ろしいこと言わんといてください。それ相応の身分になったらツアーとかやりたいですけど……。

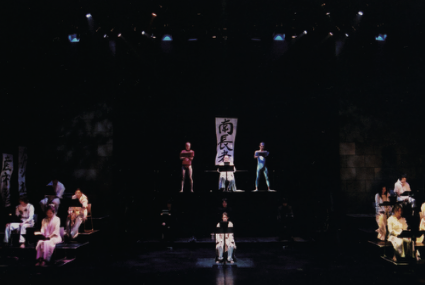

若手演出家コンクール2007

最優秀賞受賞記念公演

WANDERINGPARTY『 饒舌な秘密 』

作・演出=あごうさとし

2009年3月13( 金 )~ 15日( 日 )下北沢「 劇 」小劇場この公演は、「 若手演出家コンクール2007 」最優秀賞受賞者を記念して、制作費の一部を日本演出者協会が負担して行われたものです。

あごうさとし 劇作家・演出家。大阪府出身。同志社大学法学部卒業。広告会社にてコピーライターとして勤務の後、現在に至る。第3回公演以降全ての作品の脚本・演出を担当する。また、ラジオドラマや劇団くるみ座に脚本を提供。2005年 京都造形芸術大学情報デザイン学科特別講師大学講師。2006年より、神戸芸術工科大学メディア表現学科演技指導員。日本演出者協会主催「 若手演出家コンクール2007 」にて最優秀賞受賞。

新 会員紹介( 08年6月 〜 12月入会 )

岩崎廉( いわさき・れん )

▼ 脚本家、作曲家、演出家。

▼ 和 声、 作 曲 理論 を 古 曽 志 洋子 に 師 事、 作 曲 を 故 谷 本 智 樹 に 師 事。1986年 玉川大学芸術学科作曲専攻卒業。

▼1987年劇団ABCの設立メンバーとして参加。1992年劇団Nom’ B を設立。以来同劇団での作、作曲、演出作品は18作を数える。稽古ピアノを自ら弾きながら演出と音楽監督を同時にこなすという独特のスタイルで他団体作品への楽曲提供、演出にも積極的に取り組んでいる。

▼ 作、作曲、演出作品…オリジナルミュージカル『 でんちゅうでゴザル 』( 六行会ホール )。セントラルフェスタ2007( 新宿文化センター大ホール )『 行けぇ ~ イケウーメンタッパーズ 』(THEATER 1010 )。『 道 Tothe future 』( 横須賀芸術劇場大ホール )等。

大塩哲史( おおしお・さとし )

▼ 早稲田大学演劇研究会を母体として結成された北京蝶々という劇団を主宰しております。2003年11月の結成以来現在に至るまで北京蝶々の全公演を演出してまいりました。若手演出家コンクール2007参加をきっかけに演出者協会に入会いたしました。コンクールにおける幾人もの先輩演出家との幸福な出会いが実を結び、2008年には演出者協会副理事長である流山児祥氏と共に公演を作り上げるという有り難い経験をさせていただきました。演出者協会にはこれからも、世代を超えた演出家が交流する場を提供し続けて頂きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

大杉良( おおすぎ・りょう )

▼ 94年劇団未来良夢創立、主宰。劇団内外で、演出、企画、構成、脚本、イベントディレクター、演出助手など多種多様に活動。現在、劇団は休団、フリーとして活動。昨年より、新国立劇場演劇研修所にて演出助手、演出部、講師などを担当。

▼主な演出=劇団主催公演1作品、 SHO KOSUGI プロデュース『 THENinjas FROM HOLLYWOOD 』、イベント「 六本木ヒルズのお正月 」、平和祈念公演『 飛行機雲 』、『 ぞめきの消えた夏 』、六本木『 香和 』、愛知万博地球市民村、国民文化祭いばらき・坂東市市民劇『 風の砦―平将門︱ 』

▼ その他=丹波哲郎『 大霊界 』演出助手、ザ・ミッドナイトサスペンス イベントディレクター、ミュージカル『 火の鳥 』演出部、新国立劇場『 まほろば 』演出部、研修所修了公演『 珊瑚囁 』演出助手。

柿ノ木タケヲ( かきのき・たけを )

▼ 自分は現在「 劇団コーヒー牛乳 」という団体の作・演出をやっています。前代表が命名した格好悪すぎる団体名を引き継ぎ、今年から代表もつとめています。領収書をもらうのが恥ずかしい( 笑 )

▼ 劇団所属の俳優陣は不本意ながらすべて男で構成されていて、稽古場は常に男達の汗でムンムンしています。最近、俳優たちはなぜかパンツ一丁で稽古しています。自分も触発されて、なぜかパンツ一丁で演出しています。飯を食うためにテレビ脚本も書いていますが、舞台芸術が大好きです。「 演劇に興味のない人に演劇を好きになってもらう 」をモットーに演劇界の発展に貢献したいと思っています。若輩者ですが、よろしくお願いします!!

風早孝将( かざはや・たかまさ )

▼ 1977年岡山県出身。大学在学中に演劇に出会い、就職後、NPO法人アートファームの舞台芸術ゼミナールに参加。現在、岡山の劇団「 演劇ユニット水蜜塔 」で脚本・演出を行っています。

▼ 主な演出作品 『 しだいにこども( 作・林田恵里 ) 』『 Voices(作・森谷めぐみ ) 』『 銃の凍てつく温度 』『 足の生える地平 』5月には新作『 全てに隣接するが何よりも遠く 』を上演します。

▼ 最近関西の芝居に足繁く通い、表現の美しさと奔放さに嘆息するともに、自分の中にある固定観念の固定っぷりを痛感させられています。演劇が決して盛んとはいえない岡山から新しい風を起こしてゆければと思います。なお、風早は本名であり、私の田舎は風早だらけです。

佐川大輔( さがわ・だいすけ )

▼ 俳優として、劇団俳優座養成所 卒 業 後、 D・ディスノー、L・アニシモフ、P・ゴーリエなど多くの海外の演出家から演技、演出法を学ぶ。さらに、コンテンポラリーダンスをケイ・タケイ氏に師事する。

▼ 俳優、ダンサーとしてイギリス、インド、フィリピンな海外での公演経験も多数。2000年か ら THEATRE MOMENTS を 主 宰、 全公演の構成・演出を担当。ストレートプレイから、身体表現、音楽性、オブジェクトシアターの要素まで取り入れ、観客の想像力を刺激するトータルシアターを作り上げている。主な演出作品にワイルド作『 幸福な王子 』、シェイクスピア作『マクベス 』、カフカ作『 変身 』、坂口安吾作『 桜の森の満開の下 』など。

左藤慶( さとう・けい )

▼ WANDELU N G( ワ ンデ ル ン グ ) 所属。1976年2月6日生。北海道帯広市出身。日本大学芸術学部演劇学科演技専修卒業。舞台・映画で俳優として活動する傍ら、WANDELUNGの全作品の脚本・演出を手掛ける。若手演出家コンクール2004にて優秀賞、及び観客賞受賞。戯曲『 シーチキンパラダイス◎ 』ではテアトロ新人戯曲賞受賞。その他、博品館劇場での『 ウルトラヒーローバトルシアター 』、帯広市民オペラ『 椿姫 』などを演出。2007年より、俳優と観客の為の即興演劇ワークショップを開催。

▼コンクールのご縁で入会させて頂きました。即興劇とシナリオ劇の二つを中心に活動しています。ドキドキ、ハラハラに興味が在る方はぜひご一緒に。詳しくはこちら。http://wandelung.com

全リンダ( ゼン・リンダ )

▼ 韓国生まれ・韓国育ちの演劇人。 芸 術 博士。

▼ 現在 「 創作箱☈『 絆 』끈 」の主宰。

▼ 来日以来の演出作には『 べビジャン日本に行く 』、『 Ploow Tark』、『 祝の日 』、『 中秋風流 』などがあり、主な出演作には 『 公園物語 』、『 ねぇ、ねぇ、海はまだですか 』、『 浄火 』『 JAPANESE IDIOT 』、『 愛のある場所』、『景気づけに一杯 』、『 ワスレノコリ 』、『 ハテルマ・ハテルマ 』、『ジュリエットたち』、『 例外と原則 』、『よーし、ぼくはがんばるぞ 』などがある。

野溝さやか( のみぞ・さやか )

▼ 中学3年生の時に「 演劇大学2 0 0 0( 飯田 ) 」 に 参 加 させていただいてから、演劇の陰に演出者協会あり、と考えて演劇活動をしてきました。初めて演出に携わったのは翌年の14歳の時で、協会の先生方の影響をもろに受けていたことは間違いありません。その後、高校3年生のときの演劇大学参加を機に演出家を志し上京しました。

▼ 現在は演劇ユニット・進化する究極プロジェクトを主宰しはじめて、ストレート、ミュージカル、パフォーマンスなど、とにかく自分がやってみたいと思ったことに挑戦しています。

▼1987年生まれ。長野県出身。進化する究極プロジェクト主宰。

▼ 最新演出作品 ミュージカル『 キレイナモノサガシ 』2009年4月上演。

はせ ひろいち

▼ 岐 阜 で「 劇団 ジ ャ ブ ジ ャブ サ ー キ ッ ト 」を 立 ち 上 げ25年。東京~大阪~名古屋での定期巡業を継続して13年。爆発的な集客増も、コレと言った集団の危機もなく、ただただ続いています。どうやらスローライフが信条のようです。

▼ 書き下ろし戯曲は百本を越しますが、自劇団ではほとんど演出し、最近では外部演出もあるから、やはりコチラも三桁になってるようで怖いです。「 演出が一番目立つ舞台だけは作らない 」を念頭に、観客との想像力共有を信じ、会話研究を武器に、知的エンターテイメントを追求しています。

▼ 入会を誘われ、逃げ続け十年。入ったからには出来る限り尽力、勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。

渕本晴都子(ふちもと・せつこ )

▼ 名 古 屋 二 期会「 サマーコンサ ー ト 」 で デビュー後、オペラ『魔笛』 etc に出演。又、創作オペラ『 お夏狂乱 』『 出雲の阿国 』etc に出演。現在、カンツォーネ歌手として活躍する一方、オペラの台本・演出を手がけ創作オペラ『 荒城の月 』『 八岐の大蛇 』『 弁慶 』『 閻魔街道 夢ん中 』などの作品がある。

▼ 第23回都市文化奨励賞受賞。現在、名古屋二期会理事、日本カンツォーネ協会理事。

柳川昌和( やながわ・まさかず )

▼ 所属 プロダクションイズム

▼ 演出作品『 動物 園 物 語 』『 モンスターホテルで会いましょう 』『 男と女 』『 恋のトリック 』他。

▼ 俳優と演出の二足の草鞋で仕事をしています。概ね楽しく仕事をしていますが、演出を始めた頃は、戸惑う事もありました。誤解を怖れず言えば、役者は自己顕示欲のかたまり。

▼ 戯曲を自分が目立つように解釈して、感性の命じるまま演じる…そんな子どもみたいな夢存在。演出家は逆に、作品・役者・観客・スタッフ・全てに関わりつつ、チームプレイに徹しなければならない。当然役者ばかりを甘やかすわけにはいかない大人存在。

▼ 自分の中に混在する子どもと大人…それがどうやら融合するまで十年近くかかりました。

▼ それでもまだまだ、一生勉強です。協会の諸先輩を手本に、これからも精進していきたいと思っております。どうぞよろしく。

山崎智( やまざき・さとし )

▼ 東京芸術大学声楽科卒業。東京学芸大学大学院教育学専攻修了。主に声楽家として活動しており、近年より演出家としても活動を開始する。オペラでは、これまでモーツァルト『 フィガロの結婚 』、『 ドン・ジョヴァンニ 』、『 コシ・ファン・トゥッテ 』、『 魔笛 』、ドニゼッティ『愛の妙薬 』、J.シュトラウス『こうもり』、ヴェルディ『 椿姫 』など、様々な演目に出演。演出では、これまでオペラ「 おでん座 」を中心に、モーツァルト『 フィガロの結婚 』、『 ドン・ジョヴァンニ 』、『 コシ・ファン・トゥッテ』、モーツァルト・ガラ・コンサートの演出を手がける。

▼ 現在、声楽を長坂幸男、山田雅利の諸氏に師事。( 社 )日本演奏連盟会員、日本音楽教育学会会員、日本音楽表現学会会員、日本アートマネジメント学会会員、国際フランツ・シューベルト協会会員。

山下裕士( やました・ゆうじ )

▼ SPPTテエイパーズハウス/ 山 下 裕 士 オフィス代表。

▼1993年SPPTテエイパーズハウス( 「 獏の家 」の意 )を旗揚げ後、合歓葉口作品を中心にオリジナル作品を演出。中川新三氏、納谷悟朗氏、平山勝氏らに演出の影響を受け今に至る。現代劇から時代劇までをこなし、特に薩摩藩士の歴史エピソードをオリジナル時代劇とした大薩摩伝シリーズ『 風の行方 』、『 もどっど!薩摩義士伝 』、『プリンセスと拙者 』、その他に『 合歓版 / 南太平洋 』、『 合歓版 / くりすますきゃろる 」、『 白雪姫と七人のムフフ・・・ 』は好評を頂いております。歴史の隠された感動エピソードや音楽とのコラボレーションを上手く扱いながら「 家族 」「 絆 」をテーマにテンポと観客を飽きさせない演出を追求していくつもりです。信条として「 継続は力なり」「 敬天愛人 」を掲げたいと思います。

横田知也( よこた・ともや )

▼ 男聖演劇団9DOGSTYLE所属。名古屋出身、中学から舞台に興味を持ち、高校から脚本、演出を勉強し始める。俳優として舞台やCM、イベント等に出演しつつ、自劇団では脚本・演出を手掛ける。他団体や学校関連等にも演技指導を行っている。最近では映画監督としても活動中。

▼ その場所にあるものを舞台空間としながら日常の空間に潜む動きを探し、人間が生み出す空気の流れを表現する演出スタイル。劇場のみではなくライヴハウスやクラブ等、演劇関係以外のコミュニティにも積極的に参加。

▼ 代表作品『 本を閉じれば街が見える 』『 彼女が座った椅子 』『 革命スイッチ 』等。

▼ 若輩者ながら、運良く色々なことを経験させて頂く環境にいさせてもらっています、人に出会うことでまた新たな発見をする日々に感謝しながらも、日々精進の心を忘れずに前を進んで行けたらと思います。もし、これを読んでいる方々と出会うことが出来るのならば、その時はどうかよろしくお願いいたします。

◇ ◇

【 退会者 】 ( 08年10月~09年3月 )鈴木完一郎( 青年座 )、安井武( 俳優座 )、若月理代( フリー )、酒井啓介( 酸素工場 )

【 訃報 】安西徹雄( 演劇集団円 )※08年5月逝去、山村晋平( 翌檜座 )※09年逝去( 敬称略 )

新しい日本演出者協会会員をご紹介ください会員のメリットをお知り合いに広げよう!

会員になると

1. 会員手帳( 会員名簿 )が毎年送られます。

2. 会員および関連団体の演劇公演のうち、観劇案内に掲示された公演を招待観劇することができます。

3. 観劇案内と理事会報告、協会の主催事業について掲載された「協会誌D」が送られてきます。

4.( 社 )芸能実演家団体協議会の正式加盟団体ですので、芸団協を通じて、芸能人保険、芸能人年金などの社会保障制度に加入することが出来ます。

5. 文化庁募集海外研修( 留学 )「 在外研修員 」の応募に、協会からの推薦を受けることができます。

6.協会主催の研修会、セミナー、会議に実行委員として企画・運営に参加できます。

お問い合わせ先

TEL03-5909-3074

FAX03-5909-3075

kohobu@shinozaki.ecnet.jp

各地域活動通信

札幌――――――――――――

継続性を持つための、

札幌のあれこれ

今年1月に、演劇大学札幌が無事終了した。7年目の演劇大学札幌は、「 俳優が戯曲と向き合う一週間 」と銘打ち、戯曲と俳優と演出家の関係を愚直に問い直した。昨年11月にプレゼミを行ない、『 ハムレット 』とその他の優れた戯曲について、2日間に渡り、講師の青井陽治氏を迎えてのレクチャーを開催。その後1ヶ月半かけて、参加者は『 ハムレット 』を読み解く時間が与えられた。ある期間に開催されるだけではない、継続性を持った場所を目指すというのが、実行委員会の目論見だ。今回は、『ハムレット』と青井陽治と俳優の7日間( 夜ゼミと呼び参加者を募る )の他、昼ゼミ( 「 日本の戯曲を読み解く!日間 」とし、新派~アングラ~現在まで様々な戯曲に触れるというもの。15時~18時まで )、個別クリニック( 参加者のリクエストに応じ、青井氏が公開で相談を受けるというもの。日常の稽古の悩みや、マイズナー・テクニックについて、1日に1~2名程、受講した。12時 ~ 15時まで )を企画。演劇大学7年間のひとつの節目となった。「 各々の方法論で現に創造し続けている人達に触れる体験 」が出来る場所という考え方で、続けて来た演劇大学札幌。今、この場所に何が必要かということを常に見据えて、次に繋いで行きたい。札幌の演劇は、継続性のある企画が、各劇場で行われている。昨年も、夏の教文演劇フェスティバル( 札幌市教育文化会館 )、ZOO8〈 ズーエイト 〉(シアターZOO )、遊戯祭( コンカリーニョ、パトス )などの演劇祭、秋の「札幌劇場祭 Theater Go Round2008」は、市内8箇所の劇場でヶ月間に渡り開催、40団体が参加した。また劇団による道外公演や、道外の作家や演出家との共同創作活動が目立った。様々なものを吸収して、北海道に還元し、またこの場所で新たな作品が生まれると良い。今年になり「札幌演劇の現状とそこに関わる人々の漠然とした不安」に対して「 今できる事は何か? 」という想いの下、札幌演劇情報ネットワーク〈 Spin 〉が発足された。演劇情報ペーパーの発行、演劇関係者の情報発信、ポータルサイトの設置などを行う予定。今後の活動が期待される。

【 清水友陽 / 演劇大学in札幌実行委員長 】

仙台――――――――――――

仙台には「 観客 」がいます

ここ数年、劇団四季が仙台でロングラン公演を行っている。『 美女と野獣 』は昨年10月の開幕以来3カ月半で94公演が行われ、観客数は延べ約9万4000人に達した。その8割は宮城県内からの来場。また年間6回の公演を提供している仙台演劇鑑賞会の現在のメンバーは約5600人。ピーク時と比べ6割に落ち込んだらしいが、それでも5600人だ。その他にも仙台市市民文化事業団友の会、みやぎ生協、地元デパートの鑑賞会等が多数の会員を抱えている。

一方、地元劇団や在京劇団の仙台公演、テレビ局や新聞社主催の大型公演さえも集客に苦しんでいる。観客層が違うといってしまえばそれまでだが、人口102万人、週末は山形、福島、近県から20万人以上がやって来る街なのだから、現代演劇に引きこめる未知の観客が眠っていることも確か。ちなみに、市内のカフェや居酒屋を会場に昨年10月から3カ月余り行われた「 杜の都の演劇祭2008 」( 10演 目 計53ス テ ー ジ 上 演 ) は 延 べ1400人の観客を集めた。この試みに賛同してくれた今まで出会いの無かった市民観客に助けられた演劇祭だった。そもそも仙台には専用劇場が無い。多様な演劇に触れる機会が極めて少ない。一昨年、我々は「SENDAI座☆プロジェクト」を立ち上げた。観客の発掘、俳優育成、民間劇場のオープンが目的である。20年以上眠っていた「 白鳥ホール 」という民間劇場を再興し、俳優養成所もオープン。現在22名の研修生と受講生がいる。他にも自治体の演劇事業やビジネススクール・高等学校での講師、大学での朗読講座、県外劇団の制作サポートも行っている。今後は、カフェリーディングや高校生対象のワークショップ、演劇祭なども展開する。すべては観客づくりの下地だと考えている。市内の飲食ビルやオフィスビルの空洞化が仙台もどんどん進んでいる。改修や整備で劇場化できる方法もきっとあるはず。自治体頼みにも限界があろう。民間でできるところは自力で努力したい。全国の皆さん、仙台で公演して下さい。ワークショップもやって下さい。仙台には「 観客 」がいます。【 SENDAI座☆プロジェクト 渡部ギュウ ( 旧名:米澤ギュウ ) 】

東海ブロック――――――――

2008年下半期

東海ブロックでは11月 ~ 12月に、演劇大学in愛知と名古屋まちんなかR演劇祭の二つのイベントが開催されました。演劇大学in愛知は財団法人愛知県文化振興事業団の共催で、8年ぶりに名古屋で開催されました。今回のテーマは『 演出家って何をする人? 』。岸田國士の短編戯曲をテキストに、若手演出家が共演、指導講師がさらに三日間付き合い、上演後には公開で講評会をやるという、なかなか濃い内容の講座でした。シニア演劇の上演も含め上演作品が五つある活気のある大学でした。詳細は本誌演劇大学の報告欄をご覧下さい。名古屋まちんなかR演劇祭はかつてのプロジェクトナビの拠点劇場ナビロフトを一ヶ月借り切っての4劇団の連続公演でした。特徴は日本劇作家協会東海支部の北村想、佃典彦ら劇作家にオリジナル作品を執筆してもらい、それを協会所属の演出家が演出するという、東海ならではの共同企画でした。観客も次第に増えていて、来年度もひまわりホールとの共催で開催する予定です。これらの活動を通して下半期は6人の新人会員があり、東海の会員数も多所帯になりつつあります。これからは事業ごとに実行委員会を作り、会員の交流を図っていきたいと思います。【 木村繋 / 理事、東海ブロック代表 】

関西ブロック――――――――

関西ブロックのこと

2008年度の関西で揺れ動いた事柄は、大阪の新知事による公共劇場ホールの閉鎖、売却という極端な予算削減策による強行姿勢であった。反対集会などに出席して、この運動の盛り上がりを感じながらも、新知事の強行姿勢の方が実現していった。忸怩たるものを持ちながらではあったが、関西ブロックでは、国際演劇交流セミナー・ドイツ特集を提案できたことが、特に嬉しいことであった。しかも、この提案企画の中心になった二人は、日本演出者協会から文化庁の海外研修派遣でドイツに行った田中孝弥君と棚瀬美幸さんで、その成果を出してくれたことにもなって、興味あるワークショップとシンポジウムを開催することが出来た。もう一つ、交流セミナーでは、東京から関西に立ち寄ってくれたコロンビア特集の二人の演出家は、言葉では表現できないほど、強烈な味濃い、印象深い人たちであり、麻薬が政府黙認であったり、5000人もの虐殺が行なわれる中での演劇行動をしているこの人たちに興味を覚えた。しかも日本の演出家であった佐野碩との出会い、影響によって、建築家から演劇人になったという80歳を超える演出家には驚かされた。

3月には若手演出家コンクールに、関西ブロックから二人、審査員に参加できたことも、将来は、関西でもコンクールが開催できるかどうかの参考にもなって収穫は大きかった。コンクール翌週は、京都から昨年の最優秀者・あごうさとし君の最優秀受賞記念公演があり、さらには韓国現代戯曲リーディングに『 こんな歌 』( 鄭福根作、堀江ひろゆき演出、金子順子他出演 )で参加を果たせた。2009年度は、引き続きドイツ特集を企画する。『 地下鉄1号線 』の作者でもある、青少年演劇教育推進のため「 グリプス劇場 」を立ち上げた重鎮フォルカー・ルードヴィヒに、注目の若手演出家エンリコを迎えて、代表作『ケバブ』のリーディングも含め、大阪、東京でワークショップを企画予定である。そして、中国の若手女性演出家を迎えての国際演劇交流セミナーも実現できそうである。さらには、「演劇大学in京都」を京都府立文化芸術会館で行なう計画である。関西ブロックは課題、難題( 会員の事業への参加、連絡事務所の喪失、新会員の獲得、会費の徴収など )もあるが、協力し合って進んで行きたい。【 菊川徳之助 / 関西ブロック代表 】

熊本――――――――――――

熊本リージョナルシアターとユニット劇団笠戸丸ブラジル公演について

地域で演劇をすることの困難さと利点がある。困難さは演劇人口の少なさ。人口の多いところでは劇団の数も多いが、熊本では目立って公演をしているところは10あるかないかだ。何処の公演に行っても客層は同じように見える。どう拡げていくか、これが大きなテーマにもなる。質より量の問題。熊本演劇人協議会と県立劇場の主催する「リージョナルシアター」は裾野を拡げていく意味では継続する必要性がある。熊本で開催されている「演劇大学」も関連している。又、地域から外へ飛び出す公演もあった。熊本の若い演劇人と劇団夢桟敷がブラジル移民をテーマにユニットを作ってブラジル公演を実現する。サンパウロ州4会場( ミランドポリス市・プロミッソン市・ピラールドスール市・サンパウロ市 )を二週間で回る。各会場でレセプション( 日系人、行政の方々との交流会 )などが開かれ、演劇を通じて国際交流を図ることができた。いずれも09年2月のこと。地域密着型企画と外へ発信する公演活動は大きな反響があった。熊本では演出者協会員の拡大を図っているが、量の問題としては九州レベルでできないものか。地域密着型と外への発信力の関係が、今後の公共ホールの活用と劇団の活動を勢い付けるテーマだと考える。言い換えれば、公共性の強い企画・活動に対して発信源を九州レベルに押し上げることが必要に思う。09年度の「 演劇大学 」や「 国際交流演劇セミナー 」などの計画を日本演出者協会の九州レベル拡大の視野を含めて協力支援をお願いする段階となった。【 山南純平 / 演劇大学in熊本実行委員長 】

日本演出者協会の韓国演劇交流の現在

日本演出者協会は、韓国との文化交流を目的として、1992年より、韓国演劇協会とともに、『 日韓演劇人会議 』を開催し、隔年おきにお互いの国でのシンポジウムなど、様々な演劇交流を展開してきました。1999年より始めた『 国際演劇交流セミナー 』では、毎年「 韓国特集 」を開催することを定め、既に20名以上の演出家・劇作家を招聘しています。また日本演出者協会の提案で2000年に発足した『 日韓演劇交流センター 』は、2002年より『 韓国現代戯曲ドラマリーディング 』を企画し、隔年ごとに韓国の戯曲を紹介しています。4回目となる今回は、新たに韓国を代表する三名の劇作家の作品が紹介され、日本演出者協会の三名がその演出にあたりました。さらに、新たな事業として、日本演出者協会と韓国演劇演出家協会の主催で『 第一回・日韓演劇フェスティバル 』を開催し、交流の歴史に新たな一頁を加えることになりました。池袋・あうるすぽっとを拠点に一ヶ月間、日韓の作家と演出家、俳優のコラボレーションによる演劇五作品のほかに、ドラマリーディングや韓国文化を紹介するロビー企画も多数用意いたします。

■ 韓国現代戯曲ドラマリーディングvol.4

去る3月13日( 金 )~ 15日( 日 )の3日間、東京の世田谷パブリックシアターの協力を得て、シアタートラムに於いて開催され、盛況の裡に終えることができました。内容は以下の通りです。

◆ 詩劇『凶家』 作:李ヘジェ 翻訳:

木村典子 演出:篠本賢一出演:岩崎正寛( 演劇集団円 )、内山厳( フリー )、加藤慶太( 東京演劇アンサンブル )、川上直己( ピープルシアター )、秦由香里(演劇集団円)、鈴木絢子(ピープルシアター)、清和竜一( 朋友 )、手塚祐介( 演劇集団円 )、中山一朗( フリー )、中山昇( フリー )、福井裕子( 演劇集団円 )、伏見嘉将( 朋友 )、松熊つる松( 青年座 )、ミョンジュ( フリー )、横尾香代子(演劇集団円 )[ 50音順 ] アフタートーク[ 李ヘジェ・篠本賢一 / 西堂行人( 司会 ) ]

○ 荒れ果て、今は誰も住む者もなくなった凶家。そこで繰り広げられる鬼神たちの幻想的なドラマ。〔 3月13日( 金 )19時15分開演 〕

◆『 こんな歌 』 作:鄭福根 翻訳:石

川樹里 演出:堀江ひろゆき出演:笠河英雄( コズミックシアター )、金子順子( コズミックシアター )、清原正次( 劇団大阪 )、堂崎茂男( 劇団潮流 )、仲里玲央( フリー )やまみりんご( コズミックシアター)[ 50音順 ] アフタートーク[ 鄭福根・堀江ひろゆき / 森井睦( 司会 ) ]

○ 自分の愚かさに気付き、絶望に陥った女ヨンオクが夫と息子の幻影に苦しみ、部屋に火を放つ。〔 3月14日( 土 )14時開演 〕

◆『 統一エクスプレス 』 作:呉泰栄 翻訳:津川泉 演出:中村哮夫

出演:荒川大三郎( 演劇集団円 )、石坂重 二( フ リ ー)、 伊 藤 克( 東 京 演 劇 アンサンブル ) 、籠嶋徹也( ピープルシアター )、鬼頭典子( 文学座 )、二宮聡( ピープルシアター )、野口仁志( ピープルシアター )[ 50音順 ]アフタートーク[ 呉泰栄・中村哮夫 / 津川泉( 司会 )]

○ 金儲けや既得権のために「 統一反対 」のスローガンを叫ぶ歪んだ群像を通して分断の現実を描く社会諷刺劇。〔 3月15日( 日 )14時開演 〕

◆ シンポジウム「 日韓演劇交流の歴史と末来 交流史の試論として 」

基調報告:金義卿〔 14日( 土 )16時 〕

■ 第1回・日韓演劇フェスティバル

来る6月1日( 月 )~ 6月30日( 火 )の一ヶ月間、東京・池袋の劇場《 あうるすぽっと 》に於いて開催いたします。このフェスティバルは、国民的レベルでの[前ページのつづき]直接の文化交流を目標としたものです。日本演出者協会と韓国演劇演出家協会の共催という形ですが、演劇統括団体による初めての演劇祭ということになります。「 韓流ブーム 」とはいえ、韓国の演劇状況はほとんど知られていない状況です。演劇が日本ではまだ生活と強く結びついたものとなっていないためかもしれません。そこで、国や世代やジャンルを超えた交流の場を作ることで、多くの人に韓国の、そして日本の演劇を含めた文化に触れて頂き、新たな対話の場を作りたいと考えました。また、「語りたくても、語れなかった」「 語る場を持てなかった 」在日の演劇人、特に若手の演劇人に参加・協力をお願いしました。ロビーでは、戯曲のリーディング、小説や詩の朗読、演奏、唄、舞踊、そして絵画の展示、舞台の映像上映などを企画しました。ともかく、一人でも多くの方に集まって頂ければと強く願っています。〈 文責・和田喜夫 〉

第1回 日韓演劇フェスティバル

6 月 1 日( 月 )~ 6 月 30 日( 火 ) 於 あうるすぽっと

〈 劇場上演作品 〉

『 ブラインド・タッチ 』作:坂手洋二 訳:木村典子 演出:キム・ガンポ[ 4 日木~ 6 日土 ]

『 ちゃんぽん 』作:ユン・ジョンファン 訳:津川泉 演出:森井睦 [ 10 日水~ 13 日土 ]

『 壁の中の妖精 』原作:福田善之 脚色:ペイ・サムシク 演出:ソン・ジンチェク[ 16 日火~ 18 日木 ]

『 七山里 』作:イ・ガンペク 訳:秋山順子 演出:福田善之[ 21 日日~ 23 日火 ]20触れて頂き、新たな対話の場を作りたいと考えました。また、「 語りたくても、語れなかった 」「 語る場を持てなかった」在日の演劇人、特に若手の演劇人に参加・協力をお願いしました。ロビーでは、戯曲のリーディング、小説や詩の朗読、演奏、唄、舞踊、そして絵画の展示、舞台の映像上映などを企画しました。ともかく、一人でも多くの方に集まって頂ければと強く願っています。〈 文責・和田喜夫 〉

『 狂ったキッス 』作:チョ・ガンファ 訳:木村典子 演出:鐘下辰男[ 26 日金~ 29 日月 ]〈 ロビー企画 〉韓国戯曲リーディング

『 愛を探して 』作:キム・ガンリム 翻訳:石川樹里 演出:家田淳[3日水、9日火]

『 離婚の条件 』作:ユン・デソン 翻訳:津川泉 演出:梅田宏[ 6日土、14 日日 ]

『 鳥たちは横断歩道を渡らない 』作:キム・ミョンファ 翻訳:石川樹里演出:左藤慶[ 20 日土、23 日火 ]

『 無駄骨 』作:チャン・ヂン 翻訳:青木謙介 演出:中野志朗[ 21 日日、29 日日 ]

『 野原にて 』作:イ・ガンペク 翻訳:津川泉 演出:宮田慶子[ 6 日土 ]

※ 豊島区の中高校によるリーディング

日韓演劇交流センター主催『韓国現代戯曲ドラマリーディングⅣ』より上から『統一エクスプレス 』( 撮影 = 真野芳喜 )、右上『凶家 』( 撮影 = 宮内勝 )、右下『 こんな歌 』

( 撮影 = 真野芳喜 )

▪編集後記

▼ 第2号発行は予想通り苦難の連続。協会の公式記録誌としての重要性を説きながら、各担当者のご協力のもと珠玉の原稿が集まり広報部一同感謝しています。広報部員といっても全員演出家、慣れない作業ご苦労様。( 篠﨑光正 )

▼「 秋田で芝居をやる 」と帰郷した彼は今どうしているのでしょう。地方の声もしっかり届けていきたいと思います。( 篠本賢一 )

▼ 編集部員、ちょっと家族みたいになってきました。私は平尾小川のお姉ちゃん気分です。篠﨑篠本両氏がどっちがどっちかわかんないけど両親。( 三谷麻里子 )

▼ 取材にご協力くださった方々、本当にありがとうございました。今後も亀の歩みで頑張ります!( 平尾麻衣子 )

▼ 今回から本格的な取材活動を開始しました。次回も色々な所に取材に行きますが、どうかひとつ、優しくしてください。( 小川功治朗 )[ 飲酒アンケートについて ]アンケートの趣旨説明が不十分であったため、編集部で再検討し次号に掲載させていただきます。( 編集人 )日本演出者協会の運営は協会費で行われております。会費未納の方は、納入をよろしくお願い致します。

日本演出者協会会員数

| 男 | 女 |

| 458 人(± 0) | 108 人(+ 6) |

〈 おわび 〉

創 刊 号 表 紙 説 明 文 で、 資 料が 紛 失 し た 旨 の 記 述 は、 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の所蔵資料のことではなく、他の個人所蔵資料の紛失のことであり、演劇博物館には多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。( 編集人 )